学芸ノートB版 2022-12「水島爾保布の官展初入選(4)『審査員よりもヨリ以上の評価眼を持つてる執達吏に……』」

爾保布の帝展初入選作品《阿修羅のをどり》については、展覧会後の作品の動向に関わる興味深い逸話が伝えられていました。少々長くなりますが、引用して紹介します。

常型を脱した水島の画は往々人を面喰はせる事がある。先年水島が帝展へ出品した画は印度の神話を材としたシヴァ[原文は「ワ」に濁点]だかクリシナだかであつた。無気味な画で評判にもならず特選にもならず、勿論買手も無かつた。此画を或人の所望で呉れて了つた処が表装するには金が掛るので其儘床の間へ飾つて置くと、或債務の関係で執達吏が差押へに来た。処が段々札を張つて此画になると執達吏先生評価が解らなくて困つて了つた。暫らく頻りにタメツスガシツしてゐたが何と思つたか軈(やが)て三千円と評価して差押へられて了つた。お庇で余り多くの家財を封印されないで済んで了つたが、執達吏に三千円に評価されようといふ画は栖鳳や大観の作でも余り多くあるまい。特選にならないでも推薦にならないでも、水島の画は審査員よりもヨリ以上の評価眼を持つてる執達吏に高く買はれてる(惜しい事に此画は多分去年の震火に焼けて了つたらう。)

魯庵生「籔にらみ(三)」、『讀賣新聞』大正13年6月19日付朝刊5面

筆者は内田魯庵[1868-1929]。文化全般に関心を寄せ、評論に翻訳にと多くの文章を残していて、美術についても見識を持っていました。《阿修羅のをどり》を巡るこの挿話は、随分と具体的な細部にまで踏み込んで語られています。どこでどうやって知り得たのか、その情報源が気になりますが、詳細はわかりません。「無気味な画」を欲した奇特な感性の持ち主はいったい誰だったのでしょうか。魯庵自身である可能性も考えたくなりますが、そうならば最後に「震火に焼けて了つた」と断定的に書けたはずで、やはり他の誰かなのでしょう。

この文章で魯庵が伝えたかったのは、評価のされないグロテスクな絵を望んで飾っていた変人がいたということよりも、美術の門外漢である執達吏が爾保布の作品を大家並みに高評価したところだと思われます。ところで執達吏の評価額「三千円」とは、当時の美術品の値段として果たしてどの程度だったのでしょうか。それが理解できるとこの話の面白さがより実感できます。

例えば、爾保布の本作品が出品された第2回帝展では、公開初日に蔦谷龍岬[1886-1933]の《霜の大原》を3,500円で尚美堂の関が購入して話題になっていました[『讀賣新聞』大正9年10月18日付朝刊5面]。他の作品価格はどうだったかというと、開幕二日目にして日本画34点が総計15,930円 で買い上げられたことも報道されていました[『東京日日新聞』大正9年10月18日付朝刊7面] 。この金額を平均すれば作品1点あたり468.5円になりますから、先の龍岬作品の購入額3,500円が、いかに思い切ったものだったか判るというものです。しかも、龍岬は決して大家ではなく、その作に3,500円も奮発していたので、格好の新聞ネタだったわけです。

因みに、龍岬の《霜の大原》はこの年の特選受賞作の一つであり、それなら高額購入も納得、と言いたいところですが、賞の決定は展覧会幕開けから数日経った10月22日のこと。尚美堂の関とは、新進画商だった関長次郎[1890-1963]に違いなく、先物買いの炯眼を存分に発揮したということになります。とは言え、絵の商いは安く買って高く売るだけの単純な商売ではありません。憶測するならば、話題を狙い、高額で買い上げて作家・作品に注目を集め、更に高値で売り出すことが意図されていたのかもしれません。或いは、高額購入が委員たちの審査に影響を及ぼした可能性すら皆無とは言い切れません。美術品の評価形成の仕組みは複雑で、読み解きには繊細な注意が要るでしょう。

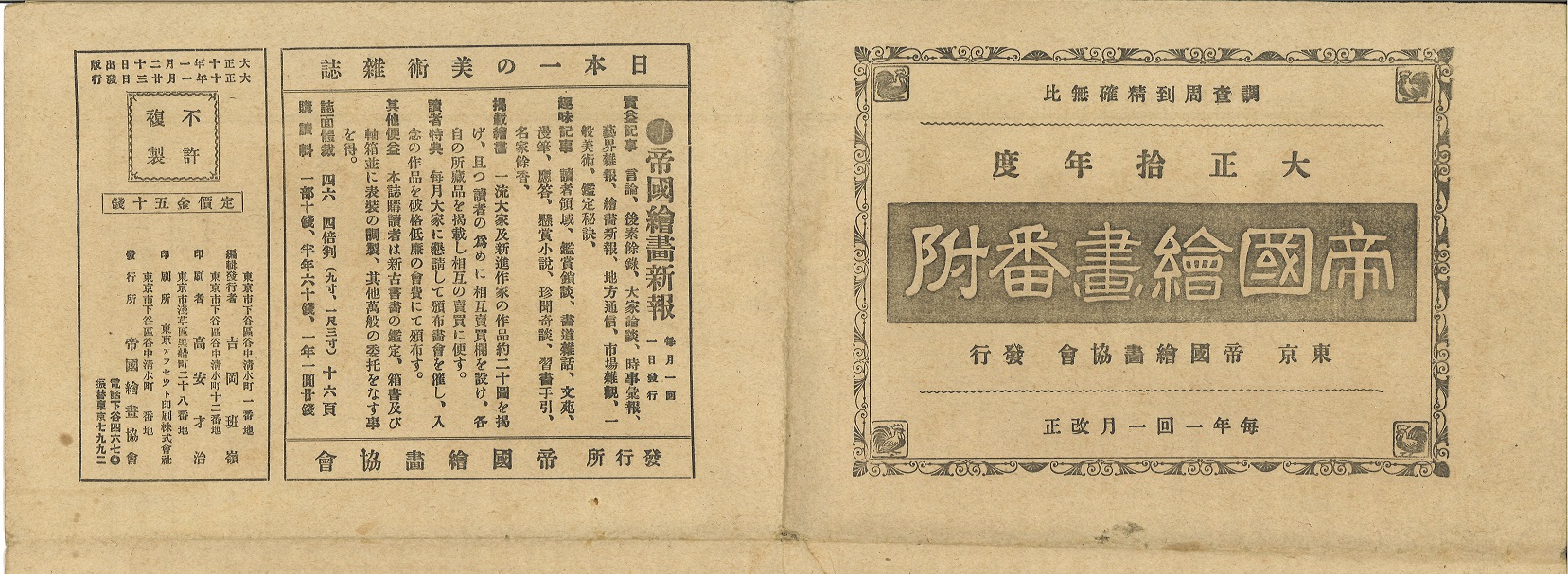

さて、購入作品の価格についてもう少しばかり補足しておきます。この時代には「絵画番付」なるものがあり、相撲のそれよろしく人気や実力を加味して画家の格付けが行われていました。第2回帝展の結果は、翌大正10年1月23日発行『大正拾年度帝国絵画番附』に反映されています(図1、2) [東京文化財研究所DBに画像ありhttps://www.tobunken.go.jp/materials/banduke/807076.html ]。

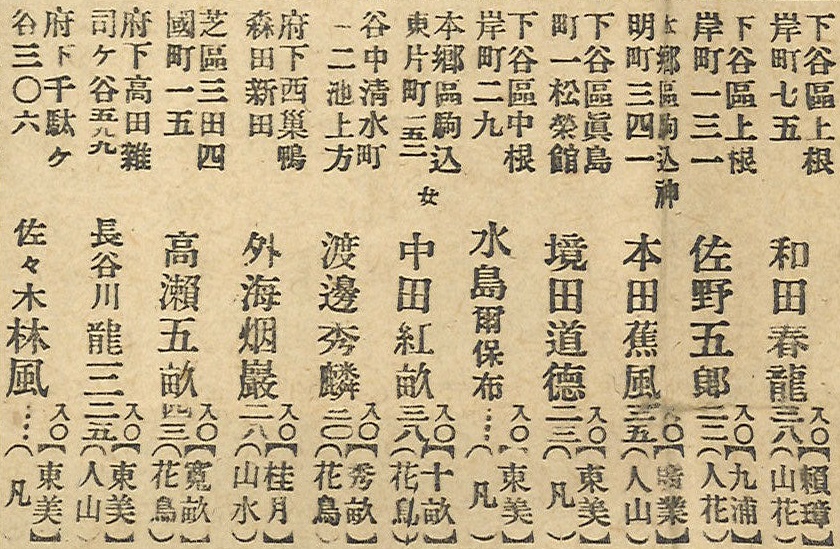

この番付を見ると、画家は「文展作家」と「帝展作家」と「独立大家」とに大きく三分され、更に「文展作家」は、「名人格」を筆頭に「五段格」から順に下って「初段格」までのどこかに分類されていました。魯庵の言及していた横山大観や竹内栖鳳は言わずと知れた東西の横綱級の画家ですから「名人格」を授与されており、「五段格」には尾竹竹坡や村上華岳らが、「三段格」に小林古径の名が見られました。また「帝展作家」の区分は、「審査員格」「推薦格」「特選格」「入選格」に細分されていました。爾保布はというと、やっと「入選格」に位置付けられたばかりで、多くの画家たちの中に紛れてはいますが、名前を見つけることができます(図3)。

この番付を見ると、画家は「文展作家」と「帝展作家」と「独立大家」とに大きく三分され、更に「文展作家」は、「名人格」を筆頭に「五段格」から順に下って「初段格」までのどこかに分類されていました。魯庵の言及していた横山大観や竹内栖鳳は言わずと知れた東西の横綱級の画家ですから「名人格」を授与されており、「五段格」には尾竹竹坡や村上華岳らが、「三段格」に小林古径の名が見られました。また「帝展作家」の区分は、「審査員格」「推薦格」「特選格」「入選格」に細分されていました。爾保布はというと、やっと「入選格」に位置付けられたばかりで、多くの画家たちの中に紛れてはいますが、名前を見つけることができます(図3)。

当然のことながら前年度の番付には名前を見出せません(先に挙げた、3,500円の高値が付いた龍岬は大正9年度番付では「入選格」でした)[東文研DBの画像を参照 https://www.tobunken.go.jp/materials/banduke/807066.html ] 。

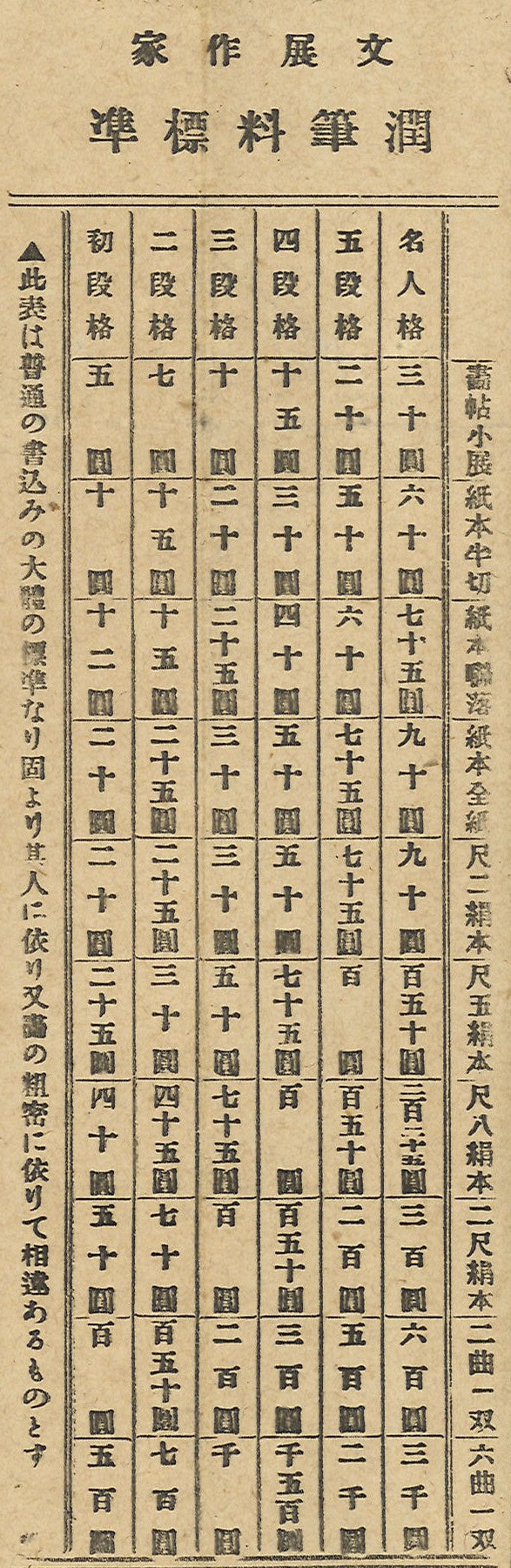

この絵画番付には、「文展作家潤筆料標準」と題して制作依頼に係る画料の目安が掲載されていました(図4)。

そこを見ると、表の右下に最高額3,000円が記されており、それは最上位「名人格」による六曲一双の屏風の画料です。同じ六曲一双でも「五段格」になれば2,000円、「初段格」まで下がれば500円に落ちます。また最上位の「名人格」でも二曲一双屏風ならば600円、二尺の絹本なれば300円が相場だったとわかります(この価格設定は震災前大正12年度の番付でも変わりません)。そこから判断してみても、入選1回目の爾保布の作が3,000円というのはあり得ない話で、市場価格に明るくない執達吏は、驚くべき高値の評価を与えてしまったのでした。

さて、本稿の最初に引用した魯庵の文章は、『讀賣新聞』連載の随筆「籔にらみ」全5回のうち第3回の一部なのですが、この連載では第2回から第3回にわたり爾保布について記しています。同時代の証言としても貴重なのですが、的確に爾保布の仕事を評価していた点でも見過ごせない文献であり、重要です。

第2回の冒頭にはこうありました:「水島爾保布の『新東京繁昌記』と『痴語』とが同時に [『新東京繁昌記』は4月刊行で発禁、改訂版を6月に刊行。『痴語』は5月刊行]発表された。爾保布は画家と操觚者 [そうこしゃ。文章に従事する者のこと] とを兼ねた水陸両棲動物で、今では画家よりも操觚者としてヨリ多く認められ、中には画家であるのを知らないものもある。」[魯庵生「籔にらみ(二)」、『讀賣新聞』大正13年6月18日付朝刊5面]

著書の刊行が相次いだことが、爾保布について語り始める端緒となっているのですが、「水陸両棲動物」とはよく言ったもので、画と文それぞれに筆を執る爾保布の仕事の両輪それぞれをよく知りよく解していた魯庵だからこそ出てきた言葉です。歯に衣着せぬ文章や相次ぐ著書が注目されるも(検閲で発禁も受けました)、画家として活動が評価されていないバランスの悪さを是正すべく論陣が張られています。

文章後半では、「今は昔、モウ十五六年前であらうか」と書き出して、大正元年11月に開催された(なので実際は11年7か月ほど前の出来事)、若き日本画家たちの結社「行樹社」の展覧会活動に触れていて(魯庵はこの展覧会で爾保布の作品に出合った)、洋画家たちの団体「ヒ ューザン会」と対比して端的に要約して紹介しています。更に「行樹社」に出自を持ち今尚活躍する二人の異才として、詩文と美術批評に転じた川路柳虹[1888-1959]を引合いに出しつつ、次のように語って第2回の稿を締めくくっていました。

爾保布は柳虹のやうに丸きり横道へ外れないで依然画壇に籍を置き、帝展其他の画会に業績を発表すれば版画や挿画に気を吐いてをる。行樹社以来ビアヅレエの跡を追ふブラツク・エンド・ホワイトの技術はブツク・イラストレエトアとしては異彩を放つてをる。例へば谷崎の『人魚の嘆き』の挿画の如き、西洋ならビアヅレエの『サロメ』の挿画のやうに作者の名よりも嘖々されるだらうが、日本では額や掛物でなければ美術扱されないから挿画家としての爾保布の技術も割合に認められない。『東京新[ママ、正しくは「新東京」]繫昌記』や『痴語』の挿画や表紙図案も書籍装飾家としての第一人者たる技術を示し、文画双絶の妙を極めてをる。

魯庵生「籔にらみ(二)」、『讀賣新聞』大正13年6月18日付朝刊5面]

連載第2回を結ぶにあたり、随分と持ち上げたものですが、そこには毒舌家に対する敬意を含めた若干の皮肉が隠し味のように感じ取れるような気がします。その文意の是非はさて措き、魯庵が挿画家・装幀家としての爾保布の仕事の価値を真率に認めていることは、この引用部分でもよくわかるでしょう。「日本では額や掛物でなければ美術扱されない」という美術界への批判もまた極めて鋭いものがあります。海外の美術事情にも通じている愛書家から理解され評価されていたのは、爾保布にとって喜ばしいことです。

また、「行樹社以来ビアヅレエの跡を追ふブラツク・エンド・ホワイトの技術は……」と、ビアズリーとの影響関係についても触れていますが、このことは稿を継いだ第3回目の冒頭で、端的に述べられていました。

だが、水島の画はビアヅレエの形を学んでるが凄味が無い。ビアヅレエとすれば矢張和製だ。尤もビアヅレエを任じてるんでも無からうし、ビアヅレエよりは寧ろデユラツクやラツクラムやポガミーに負ふてゐる処があるらしい。

魯庵生「籔にらみ(三)」、『讀賣新聞』大正13年6月19日付朝刊5面

魯庵の見立ては、「行樹社」第1回展で爾保布の作を目にした際の感想から基本的に変わっていません。当時の展覧会の印象について、直接爾保布の作品と結びつけて語ってはいなかったものの、「其の多くは西洋の版画から学んだもので、ビヤズレーやデユラツクあたりから胚胎したと思はれるのがあつた。」[「気紛れ日記」『太陽』第18巻第16号、博文館、1912年、123頁]と記していました。この魯庵の言説以外にも「行樹社」第1回展の展評の幾つかに爾保布の作に対するビアズリーの影響を指摘するものが見られましたから、魯庵の言葉もやはり爾保布の作を念頭においたものと解釈して間違いないでしょう。そこから約12年を経過した「籔にらみ」の原稿では、当初から挙げていたエドマンド・デュラック[1882-1953]に加えて、アーサー・ラッカム[1867-1939]、そしてウィリー・ポガニー[1882-1955]までも爾保布への影響源として挙げています。多くの洋書に親しんでいた魯庵だけに、ビアズリー以外の挿画家たちの仕事にもよく馴染んでいたはずで、加えて、行樹社以降の爾保布の様々な画業を目にしていたことも語っていましたから、両者を比較したうえでの指摘事項でしょう。但し、具体的に相互の影響関係を検証するには、爾保布の作品画像が必要です。行樹社展の作品画像は殆ど伝わっていませんし、せめて展覧会出品以外の挿画などの仕事の全体像が見えてこないと検討作業ができませんので、今後の研究課題としておきます。

それでは、魯庵が評価していた爾保布の装幀とはどういうものだったのか、話題に取り上げていた爾保布の自著『痴語』の表紙を見ることにしましょう(図5)。

これを《阿修羅のをどり》(図6)と並べてみるとどうでしょうか。

形態的に類似していることが、一目瞭然です。インド由来の六臂の神は、仏道を妨げる現世の誘惑と戦うことをあっさりと放棄して、というか、欲望に抗うつもりもなく妖しげな踊りに興じていましたが、今やパイプ煙草をくゆらし、酒杯を高く掲げ、浮世の享楽のあれやこれやに触手を伸ばさんとするモダンガールにと姿を転じているのがわかります。

爾保布の書物を手にした魯庵の脳裏には、すぐさま3年半ほど前の帝展で目撃していた出品作が浮かんだのだと推測されます。そして、どこからか聞き知っていた《阿修羅のをどり》の行く末に関わる一挿話に想いが至り、原稿の続きに記したのではなかったでしょうか。本稿冒頭で引用した逸話の根底には、本画はもとより挿画家としてすらその業績に値する正しい評価を得られていない画家爾保布を支持せんとする意図があるように感じられます。帝展で扱われているものだけが美術ではないと、挿画を低いものに見ている美術界にも一石を投ずるべく、魯庵が執達吏の美術眼を借りて批評していたのだとも解してみたい気がします。

最後にもう一つ。帝展初入選の出品作《阿修羅のをどり》の末裔が『痴語』の表紙デザインであるならば、その原点についても言及しておく必要があるでしょう。それは、帝展に先立つこと8か月前、2月1日発行の『我等』第2巻第2号に姿を現しました(図7)。

この雑誌には、かつての上司長谷川如是閑との縁で関わっていて(詳細調査はこれからですが)、第1巻では各種団体の展覧会評などを載せていましたし、第2巻では表紙デザインを担当、また長く継続する随想「根岸より」の連載も始まりました。

誌面に唐突に登場しているこの挿画は、掲載号の執筆者の文章とは何ら関連しない自由な創作による2点(もう1点は萬鐵五郎の作)の一つで、画題として「阿修羅のをどり」とはっきり記されてはいますが、表現としてはやや稚拙な感じも受けます。本画と比べれば、三組の腕の表現がやや単調で連続写真のようですし、傾けた身体や顔が形作る弧線の向きや、六本の腕のなびく方向や両足の動きが本画とは逆になっている点で違いがあります。また、素描では三目の神像ですが、本画には額の眼がありません。しかしながら、蓮台に立つのではなく、そこから跳ね上がる躍動的な姿は共通であり、ここが作品の要点であると窺い知れます。

阿修羅像というとすぐさま興福寺の静謐な彫刻を思い浮かべてしまいますが、爾保布のそれはだいぶ異なります。仏教に取り入れられる以前の、魯庵もそして石井柏亭も指摘していたように、インドの神像から着想したのは間違いないでしょう。それはそうと、何を契機にこうしたインド美術に爾保布の関心は向かったのでしょうか。どこかでそうした実作品か、もしくは作品図版を目にする機会を得たのでしょうか。はたまた、爾保布の独創は阿修羅を高く躍らせたところだと指摘してよいものなのでしょうか(「踊る、もしくは躍る身体」は爾保布にとって大事な主題のようで、幾つかの挿画で眼にします)。次々と根本的な疑問が湧いて出てくるのですが、そうした発想源について明快になる資料や材料の持ち合わせがなく、納得の行く解答が用意できていません。今後探索を継続していく中で何か見出せましたら、改めて報告したいと思っています。

《阿修羅のをどり》を巡って、4回にわたりあれやこれやと長々綴ってきましたが、ひとまず区切りをつけておきます。

(館長(業務課長) 桐原 浩)

■図版典拠:図1-4 『大正拾年度帝国絵画番附』(部分)、帝国絵画協会、大正10年1月/図5 水島爾保布『痴語』表紙、金尾文淵堂、大正13年5月/図6 帝国美術院第2回展覧会出品絵葉書 (水島爾保布《阿修羅のをどり》)、大正9年/図7 水島爾保布《阿修羅のをどり》、『我等』第2巻第2号、我等社、大正9年2月、66頁 [いずれも稿者所蔵資料]