学芸ノートB版 2022-11「水島爾保布の官展初入選(3)『ともすれば嫉妬的偏見に逸走したがるとを憎みながら、……』」

今回は『東京日日新聞』に掲載された爾保布による帝展日本画評について話題にします。それは大正9(1920)年10月26日から10月31日まで(29日は休載)の全5回連載でした。出品作品192点のうち24人の作品について触れていましたが、ただ作家作品名に言及しているだけの記述もあり、取り上げた作家作品全てに好意的な関心を寄せていたわけではありません。叙述の仕方は、特筆すべき作品について筋道を立てて論ずるような批評家の手法とは異なり、第1室から展示順に巡りながら、目を惹く作品について思うところをコメントしていくようなやり方でした。

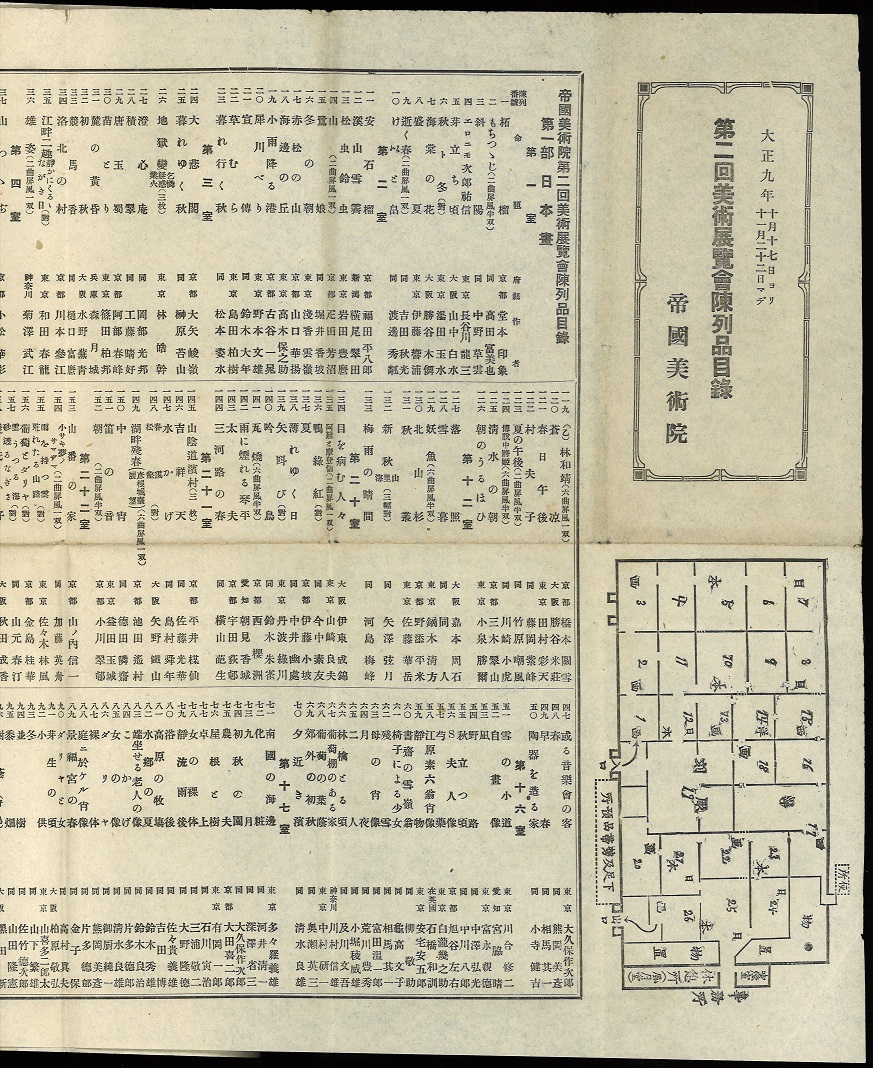

爾保布による作品評を検討する前に、当時来場者に無償配布されていたと思われる陳列品目録が手元にありますので確認してみましょう(図1)。

図版は目録右側の部分図ですが、写っていない左半分の左下枠外には「十一月一日訂正第四版」と記載がありますから、開会から2週間余りで4回も版を重ね、恐らくは都度誤記を直していたのでしょう。

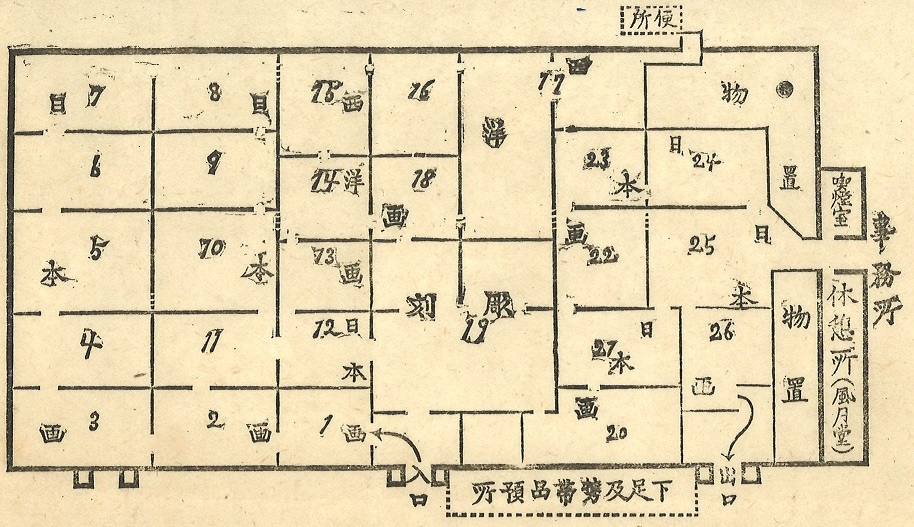

この目録には会場図も添えられていました(図2)。

図の下側中央部を見ると入口があり、隣には「下足及携帯品預所」があります。入る前に履物を預けるシステムは現在とは違いますが、決して敷居が高かったわけではありません。帝展は多くの来場者が集う人気催事で、一般公開の初日10月17日には7,416人もの来場者があり[『東京日日新聞』大正9年10月18日付朝刊7面]、11月22日の閉幕で最終的には213,733人(昨年比では21,046人減少) [『東京朝日新聞』大正9年11月23日付朝刊7面]を数えました。

会場に入って左に回ると第1室があり、それから各展示室を順番に巡ると最後まで見られるように導線が組まれています。来場した方々はこの目録を手にして、お目当ての作品がどこに展示されているのか部屋番号を確認しながら、足を運んだことでしょう。展示点数が一番多かった日本画は、まず第1室から第12室まで飾られ、西洋画(第13室から第18室)と彫刻(第19室)を間に挟んで、再び第20室から最後の第26室まで陳列されていたことが、この会場図からわかります。

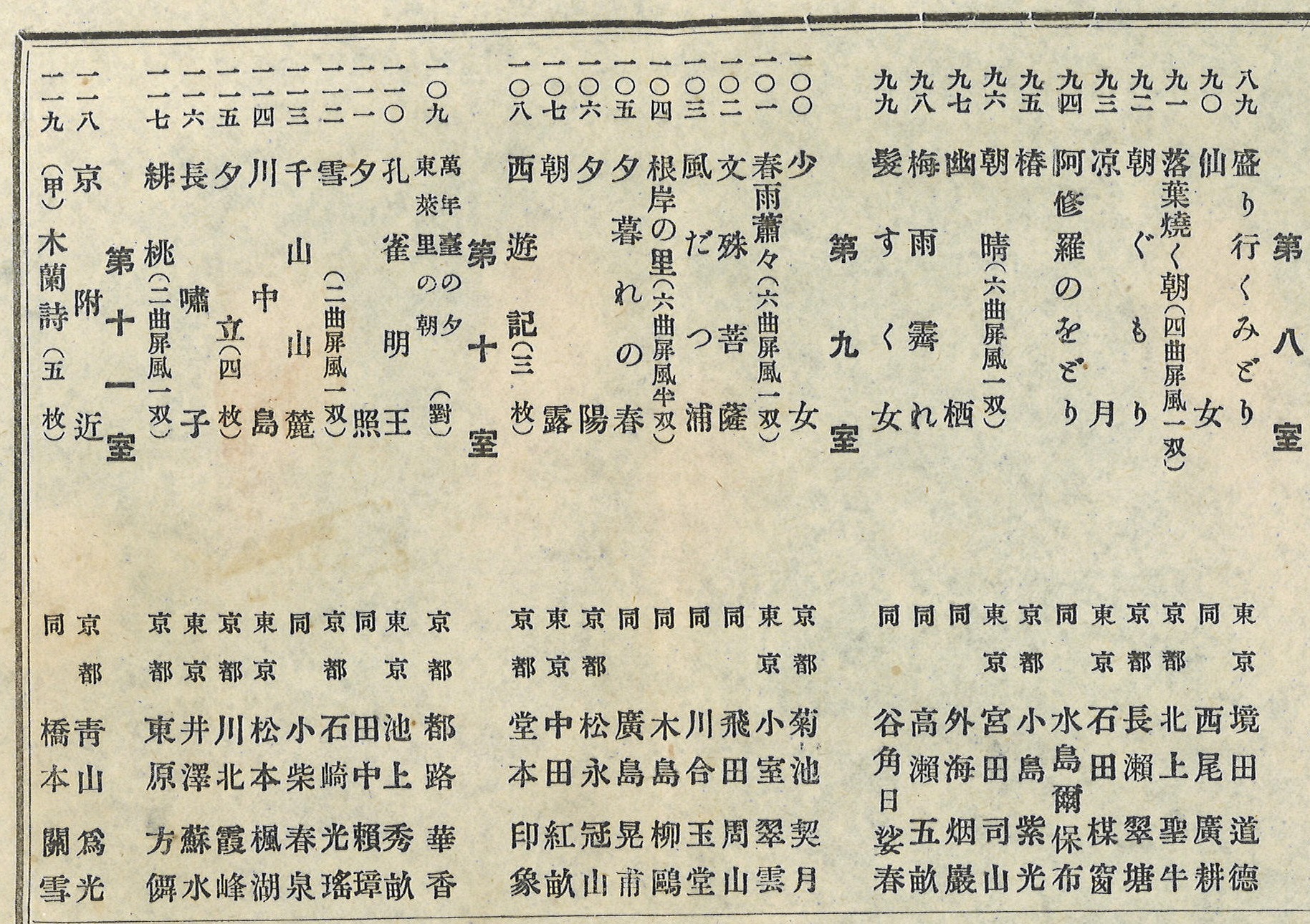

作品の展示順の決め方は不詳ながら、各々に番号が振られ、展示室毎に割り振られて展示されていました。爾保布の作品名と名前が記載されている部分を拡大してみましょう。第8室の 出品番号94が爾保布の《阿修羅のをどり》でした(図3)。

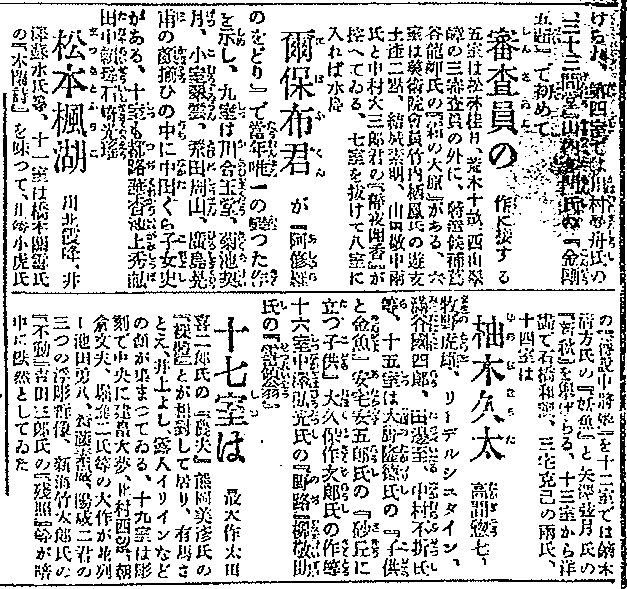

第8室には、出品番号89から99までの11点が割り振られていましたから、94番の《阿修羅のをどり》は、ちょうど11点の真ん中になります。これらが番号順に配置されていたとするならば、恐らくは第9室へ通ずる入口のすぐ左脇か、もしくは右脇辺りに展示されていたのではないかと推察されます。そこは、第7室から第8室に入ってきた来場者の視線をほぼ正面から捉えられる格好の場所でした。実際、公開に先立つ内覧会を訪れた新聞記者の目を射たようで、「七室を抜けて八室に入れば水島/爾保布君が『阿修羅のをどり』で当年唯一の変つた作を示し」と報じられていました [『讀賣新聞』大正9年10月16日付朝刊5面](図4)。

特にこの『讀賣』の記事は、級数の大きい活字で「爾保布君」と目立つように組んでありましたから、競合紙に所属する画家の扱いにしては、かなり好意的だったと言えます。隣の第9室には、審査員菊池契月[1879-1955]の《少女》や第1回展に続いて特選を受賞した廣島晃甫[1889-1951]の話題作《夕暮れの春》、中堅の川合玉堂[1873-1957]の《風たつ浦》といった注目作が展示されていましたから、そちらに回されずに済んだのは幸運だったのかもしれません。

爾保布の記した批評に話を戻しますが、連載を通して書きぶりが控えめであるような感じを受けます。やはり出品作家であったが故か、厳しい批判の矢は自分自身にも還ってくることを承知していたのでしょう。ましてや、大家の作品を取り上げることは流石に礼を失すると遠慮したのか、著名な作家に言及されることはありません。ですから、過激な舌鋒を期待していた読者からすると肩透かしを喰った感が強かったのではないでしょうか。

作品を茶化しつつ展覧会を盛り上げるような書き方をしなかったのは、単なる一鑑賞者に留まらず、出品作家として制作者側の心情にも理解が及んでいたからかもしれません。そのためか、爾保布は毒舌を抑えて展示作品に冷静に向かい合い、優れていると自分が思う作品に対しては賛辞を惜しんでいませんでした。例えば、堂本印象[1891-1975]の7点組の力作は自身の好みに合ったのか、次のような言葉を寄せています。

堂本印象君の「西遊記」白状するが西遊記は私の好きな本の一つである。私は私の好きな西遊記の為めに、彼等妖怪変化の我堂本君によつて私の考へ以上の多くの意味と感覚とを紹介されたことを大へん喜ばしくおもふ。私は恐らく誰よりも愉快な心をもつて、彼等の唱歌を聞き、彼等の物語る言葉をきいたことだらうと思ふ。

水島爾保布「帝展 日本画 四」

『東京日日新聞』大正9年10月30日付朝刊5面

「西遊記は私の好きな本の一つ」とサラッと書き流していますが、実のところ、この年には爾保布自身も「西遊記」に挿画を添える仕事をしていたのでした(中島孤島訳『西遊記』(模範家庭文庫)、冨山房、大正9年)。本画と挿画とで異なり、彼我の表現様式もだいぶ違いがあるものの、「私の考へ以上の」と述べて率直に堂本作品の価値を認めています。そこには、同じ実作者として妬心を抑えて公正に評価しようとする得難い態度が窺えます。「恐らく誰よりも愉快な心をもつて……」という語句からは、同じ主題に向き合った者としての矜持が垣間見えると同時に、堂本の作に対する衷心からの賞賛を感じる取ることができます。

また、美校同級で、前年の大正8(1919)年に母校の教授に昇格したばかりの小泉勝爾[1883-1945]に対してはどうでしょうか。

小泉勝爾君の「朝のうるほひ」若し今度の帝展に於て最も穏当なる作品といふものを求めるとしたらこの「朝のうるほひ」位完全なるものはない。如何に自然に対して従順であるか、如何にその感覚素直であるか……さういふ説明を待つ迄もない、何人もそこに静かな「朝のうるほひ」と当面し得たことを喜ぶであらう。

水島爾保布「帝展 日本画 五」

『東京日日新聞』大正9年10月31日付朝刊5面

美校卒業後にも「行樹社展」で一緒に辛苦をともにした近しい友人に対しては、作風の違いを超えて共感するところがあったことが窺われます。作品の美点をできるだけ掬い上げるようにして丁寧に記しています。

第2回帝展評の連載最後に爾保布が取り上げていたのは、第24室に展示されていた島成園[1892-1970]の作品でした。自作と同様に当落線上で議論の俎上にあったことを風聞し親近感があったのでしょうか。いや、自身の感性に近いものを作品から感じ取っていたがために取り上げたように思えます。

島成園君の「伽羅の香」少くとも姉様を描いてゐるものでない点に於て、そしてこの痛快なる悲鳴を聞き得たことに於て、私はこの一人の女性の為めに多大の敬意と賛嘆とを敢てする。悪魔万歳を三唱する。堕地獄の愉快は人間に限られて一の特権である。

水島爾保布「帝展 日本画 五」

『東京日日新聞』大正9年10月31日付朝刊5面

「悪魔万歳」、「堕地獄の愉快」といった語句は、自らの出品作を語る文章の冒頭にあった「悪魔のよろこび、堕落することの愉快」[拙稿「学芸ノートB版 2022-9「水島爾保布の官展初入選(1)」の引用を参照https://banbi.pref.niigata.lg.jp/topics/noteb2022_9/]と見事に重なり、爾保布の共感の度合いが窺えます。公序良俗を逆撫でするような際立つ言葉を敢えて用いることで、読者に強い印象を残そうと意図していたように思えます。そういえば、3年後の大正12(1923)年に刊行された爾保布の初著作集『愚談』の序文を『大阪朝日新聞』時代の上司長谷川如是閑[1875-1969]が書いているのですが、その冒頭では、水島爾保布とはどういう人物が訊かれることがあるとして、例が挙がっていました。「地方人のやゝ通なのが」尋ねて言うには、「『帝展へ「悪魔の踊り」といふ画を出されたことがあつたやうでしたが、何んな画でした?』」[水島爾保布『愚談』、厚生閣、1923年、1頁]。東京に出て実作品を見ることの叶わない半可通は、「阿修羅」を「悪魔」と取り違えているのでした。このことは、「悪魔」云々と語っていた爾保布の言葉のほうが、作品イメージそのものよりも媒体に乗ってより遠くに確実に届いていた証左でもあるでしょう。爾保布の戦略は効果を上げていたと言えます。

島成園の作に触れた後、爾保布は最後に一言述べて5回の連載を締めくくっています。どうやら、ここが彼の本音だったようで、出品作家でありながら他人の作品を批評しなければならない苦しい胸の内が吐露されています。

以上、余りに多弁であつたことを悔みながら、そして努めて平静なるべくしかもともすれば嫉妬的偏見に逸走したがるとを憎みながら、又常に否定的である自分を認めながら自分は決して Indicateur [アンディカトゥール。フランス語で、密告者/案内書の意] とさうして又 Aristarqeu [恐らく最後2文字が誤植で、正しくはAristarqueならば、アリスタルコス(古代ギリシアの天文学者で太陽中心説≒地動説の先駆者)のこと] でないとの弁解と共に此筆を擱く。

水島爾保布「帝展 日本画 五」

『東京日日新聞』大正9年10月31日付朝刊5面

社員としての業務とは言え、出品作家という立場から批評を書き連ねるのは相当に困難な作業だったことが、最後の文章からは感じられます。書き始めてはみたものの、回って来た「おはち」を途中で返上するわけにもいかず、「嫉妬的偏見に逸走」しないよう厳しく自分を戒めつつ、何とか最後まで辿り着いたというところだったのでしょう。というのも、第1回帝展の日本画作品に対しては随分と気儘に大鉈を振るっていたからでした。

『東京日日新聞』社員として招待を得られたのでしょう、爾保布は公開前の13日の下見に参加しており、そこで見た作品の感想を翌日の紙面に「帝展下見印象」として戯画付きで寄せています[『東京日日新聞』大正8年10月14日付朝刊7面](図5)。

出品していなかった気安さからか、軽口じみた文体で面白おかしく読者受けを狙うかのように語っていましたが、この短い記事だけではとても言い足りなかったようです。掲載日の夜に脱稿した長文の作品評が別にあるのです。それは『大阪朝日新聞』を辞して帰京した長谷川如是閑が興した雑誌『我等』に掲載されました [水島爾保布「帝展の日本画」、『我等』第1巻第13号、我等社、大正8年11月1日、85-90頁]。そこでは「帝展下見印象」で触れていた12人を含めた45人もの作家作品に言及していました(本稿冒頭で記しましたが第2回展の展評連載で取り上げたのは24人)。内訳で言うと、無鑑査、審査員、元審査員の16人のうち14人に対して正面から斬り込み、入選作82点のうちでは31点を批評の対象に取り上げていました。たいがいの作は全く遠慮会釈なく批判されているのですが、好意的な言葉を添えられている稀な例として、廣島晃甫《青衣の女》、不染鐵二[1891-1976]《夏と秋》といった作がありました。第2回展で評価していた堂本印象の《深草》については「異議がなかつた」と一言で終わっているのですが、これは素直に賛意と受け取ってよいものなのでしょうか。一筋縄ではいかない爾保布のことですから、皮肉を効かせていないとも限りません。爾保布の視点を追うのは難しいところがあります。

* * *

爾保布の官展初入選にかかる様々な話題を綴ってきましたが、次回、爾保布の出品作のその後について興味深いエピソードを紹介して締めたいと思います。【続く】

(館長(業務課長) 桐原 浩)

■図版典拠:図1-3「第二回美術展覧会陳列品目録」、帝国美術院、大正9年刊行。[稿者所蔵資料]/図4 読売新聞の紙面データベース「ヨミダス歴史館」による。/図5 毎日新聞の紙面データベース「毎策」による。