学芸ノートB版 2022-1「101年前の水島爾保布の仕事①―落選はしたけれど」

「新装開店したはずなのに何もない」、そう言われないように取り急ぎ原稿を載せます。昨年度のB.island第20号-14 [https://banbi.pref.niigata.lg.jp/topics/b-island-20-14/] の続きで、水島爾保布のことを記します。

* * *

月刊誌『我等』に連載していた爾保布のコラムには、律儀にも毎回筆を擱いた日付が末尾に添えられているのですが、前回で報告した大正10(1921)年の帝展落選について触れた文章には「十月十三日夜」とありました。帝展出品作の入選結果は、10月12日付朝刊各紙で発表されましたので、恐らく結果を知ってから一昼夜を明けて筆を擱いたことになります。

自信を持って搬入した《公子と人魚》の落選は、一晩寝たくらいでは納まらなかったのでしょう。というのも、このやる方ない思いを吐き出すには原稿一本では足らず、二つの原稿が残されているのですから。つまり、『我等』と『東方時論』の文章 [B.island第20号-10掲載の拙文の引用を参照 [https://banbi.pref.niigata.lg.jp/topics/b-island20-10/] ]と、二本を執筆していたのです。二誌とも発行日は同じ11月1日。恐らく同じ頃に相前後して書いて、それぞれの編集者に草稿を手渡したのだと想像できます。

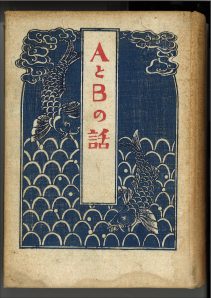

ところで、『我等』の文章を脱稿した二日後となる10月15日、谷崎潤一郎の短編集『AとBの話』が新潮社から上梓されています。その装幀は爾保布の担当と言われており [「箱、表紙、見返し、とびらなど署名なきも水島爾保布畫」(橘弘一郎『谷崎潤一郎先生著書總目録第壱巻』、 ギャラリ−吾八、1964年、40頁)] (図1, 2) 、

そういう事情があるならば、谷崎は件の挿画本『人魚の嘆き 魔術師』に次ぐ共作として自著の装幀を頼み、爾保布は「人魚の嘆き」を画題に使う許可を請うといった相互の遣り取りを想定してみたくもなります。

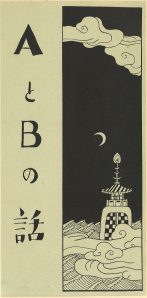

谷崎の短編集『AとBの話』の装幀を見ると、中表紙(図3)には中国風のモティーフが採用されています。

とはいえ、この短編集の中で明らかに中国に関連するのは、3幕の喜劇「蘇東坡」だけです。しかしながら、もう1点「鶴唳[かくれい]」という作品が、日本を嫌って支那趣味に溺れる特異な男に起因する殺人劇を描いており、こちらに触発されたのかもしれません。この短編、この年7月の『中央公論』に発表されており、初出で読んでいたのかもしれませんし、少なくとも単行本のゲラには目を通していて、強く印象付けられたのではないでしょうか。

そうした経緯の有無は詳らかになりませんが、帝展出品のための制作と装幀の案出とが、時期的に重っていたことは容易に想像できます。どちらを先に取り組んでいたのか不明ながらも、「人魚の嘆き」も「鶴唳」にも共通点は見出せます。清朝の南京を舞台に西洋への憧れを描いたのが「人魚の嘆き」であり、東京近郊の海岸の暖地で支那への拗れた思いを表現したのが「鶴唳」でしたから、言うなれば、「ここではないどこか」を強く憧憬する人物が主人公である点で二つの作品は一脈通じるところがあります。それは、爾保布自身の心情にも強く響くところがあったのだと思わざるを得ません。

* * *

改めて大正10年の帝展出品に前後する時期を見直してみると、雑誌の仕事の中になかなか面白いものがありました。婦人雑誌『新家庭』の仕事です。松村みね子の翻訳「青いろの疾風」に添えた挿画がそれです(図4-7)。

10月号と11月号(第6巻第10号と第11号)に分載され、各3点の爾保布の挿画が見られるのですが、連載時期は丁度『AとBの話』の出版前後、つまり、帝展の結果発表の前後にあたります。10月号は10月1日発行でしたから、遅くとも9月中には編集者の手元に渡っていたと考えてよいでしょう。あるいはそれよりも先に、つまり帝展出品作の制作(そして、谷崎短編集の装幀)に取り掛かる前に挿画は仕上がっていて、何かの都合で世に出るのが10月号になっただけだとも考えられます。仕事の手の早い爾保布のことですから、内容の違うこれらの仕事に順次対応できていたのかもしれません。

訳者松村みね子は、本名片山(旧姓吉田)広子[1878-1957]で、歌や随筆で知られていますが、松村みね子名義でアイルランド文学を中心に翻訳家としても活動していたのでした。文学的才能の豊かさは、「青いろの疾風」の気品溢れる訳文でも明らかです。

この話はいにしえの印度(と漢字で記すほうが雰囲気が出ます)を舞台としたものですが、実は、アイルランドの作家フランシス・ウィリアムズ・ベイン[Francis William Bain 1863-1940]の1905年の作で、『新家庭』に掲載されたのは抄訳である旨、訳文の末尾に小さく註記がありました。なので、物語の全体を把握することはできませんが、女性にも結婚にも興味のない青年王(図4, 5, 7)と森の隠者の娘(図6 )との真摯な結びつきを叙述する抄訳部分だけからも、物語の持つロマンティックな雰囲気は十二分に伝わります(連載後編の題名に添えられた角書には、何故か「風刺童話」とありました)。ネット上で読めるテクストでベインの原作を確認してみたところ、訳出されたのは原作長編の最初の方の一部分であることがわかりました。あるいは、松村が参照していた別のテクストがあったのかもしれません[松村によるベインの翻訳に解説を併載した文庫本(2013年刊行)は未参照です]。

『新家庭』は、大正5年3月に『新演藝』と同時創刊で玄文社から出版された婦人雑誌です[ここ玄文社には、柏崎出身でのちに第一書房を起こした長谷川巳之吉が務めていました]。爾保布は両誌ともに刊行当初から挿画を(時には文章も)提供しており、仕事上関係の深い雑誌でした。なので、近しい編集者がいた可能性は十分にあり、その関係の中で挿画を依頼されたと考えるのが自然です。実は、松村によるベインの翻訳は、「青いろの疾風」掲載のほぼ1年前に同じく『新家庭』に掲載されていました[「スリヤカンタ王の恋」、『新家庭』第5巻第12号、大正9年12月]。ですが、こちらには挿画はありません。そして、この号には爾保布も自身の創作に挿画を加えて載せていました。ただし、やや漫画風の表現で、「青いろの疾風」の雰囲気とはだいぶ異なっていました。「青いろの疾風」においては、誰かが松村の翻訳に爾保布の挿画を結びつける仲人役を果たしていたことになりますが、その慧眼に恐れ入りつつも、その経緯詳細が不詳であることが口惜しくも残念でなりません。

ここで紹介した爾保布の挿画、地域も時代も異なる国の風俗であれば、勉強に加えて、想像力で補う部分もあったでしょう。結果、松村の訳出したテクストの高雅な雰囲気に見事に応えた、情緒溢れる優れた出来栄えを示しているように思えます。「人魚の嘆き 魔術師」の挿画の系譜に連なるものと位置づけられますが、爾保布の実力を窺うに足る佳作と呼ぶには贔屓目が過ぎるでしょうか。

(館長(業務課長) 桐原 浩)

■図版典拠

図1-3:谷崎潤一郎『AとBの話』、 新潮社、大正10(1921)年10月15日発行 [稿者所蔵資料]

図4, 5:水島爾保布《「青いろの疾風」挿画》、『新家庭』第6巻第10号、玄文社、大正10(1921)年10月1日発行 [国立国会図書館所蔵のマイクロフィルムからの複写物]

図6, 7:水島爾保布《「青いろの疾風」挿画》、『新家庭』第6巻第11号、玄文社、大正10(1921)年11月1日発行 [稿者所蔵資料]