学芸ノートB版 2022-6「思い出の一冊 野見山暁治『四百字のデッサン』~歴史の証言者との出会い」

前回は、野見山暁治さんの新収蔵品から作品とタイトルの関係を取り上げましたが、今回も引き続き野見山さんをめぐる話題です。私が野見山さんの存在を最初に強く認識したのは、失礼ながら画家としてではなく、文筆家としてでした。それは学生時代にさかのぼりますが、大学の講義の中で講師の先生が明治以降の日本の美術家の中で名文家だと考えるひとりとしてあげたのが野見山さんでした。お恥ずかしいことに、その他の美術家を今は思い出せませんが。

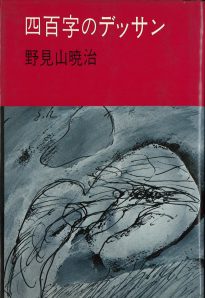

それからほどなく卒業論文で引用した文献の一冊が、野見山さんの著書『四百字のデッサン』だったのです。

野見山暁治 『四百字のデッサン』 河出書房新社 1978年

野見山暁治 『四百字のデッサン』 河出書房新社 1978年

本書は第26回日本エッセイスト・クラブ賞の受賞作で、文庫化(河出文庫、2012年)もされた名著です。今回、久しぶりに本棚から手に取りましたが、当時、古書店で入手したものと知れました。出版からすでに20年近く経っていたためでしょう。卒論で引用したのは、同書の冒頭文である藤田嗣治をめぐる回想です。

学校で絵を描いていたら誰かが、面白いぞ、と大声をあげながら教室へ入ってきた。今なア、美術館に行って、お賽銭箱に十銭投げるとフジタツグジがお辞儀するぞ。本当だった。隣の美術館でやっている戦争美術展にさっそく行ってみたら、アッツ島玉砕の大画面のわきに筆者の藤田嗣治が直立不動の姿勢でかしこまっていた。当世規定の国民服で、水筒と防毒マスクを左右の肩から交互させて背負っている。脚には革の長靴をはいて、ともかくも見事ないでたちだ。もちろん頭は五分刈りだったが、これもまた似合っている。

これは、1943年9月上旬に東京都美術館で開催された国民総力決戦美術展での光景でした。当時、野見山さんは隣接する東京美術学校(東京藝術大学の前身)の画学生でした。同月下旬には戦争により半年早く繰り上げ卒業して、戦地へおもむくことになります。この回想には、藤田嗣治の邸宅に住み込みとして働く野見山さんの女友だちの計らいで、藤田からお別れのもてなしを受ける場面が描写されています。アトリエのテーブルをはさんで藤田の向かいにすわり、藤田がむいた林檎を緊張して食べたこと、小さな声でお国のために戦ってくださいねと「画伯はチンピラの私に深々と頭をさげた。」ことなどが記されます。

さらに、戦後フランスへ渡った野見山さんは、藤田とパリで再会したことも描写しています。藤田は夫人とともに1955年にフランスに帰化し、日本国籍を抹消。ついに故国の地をふむことなく1968年に没しますが、その晩年の先達に野見山さんは接し、鋭敏な目でその内面を垣間見たのでした。回想は、次のように結ばれています。

今となっては日本にも帰りたくはないが、フランスのベッドで眠ることも出来ないのかも知れない。私たちにとってフジタの帰化は、一種コスモポリタンとしての見事な資格を、人格的に掴みとったように思っていたが、どこの土地の人間でもないただの旅人ではなかったのか。つねにライトに当たっていなければ生きてゆけない人生がそこに在るようだ。アッツ島もパリも光りだった。帰化さえ光りにしたがっている。

やがて、現在の職業についた私は、幸いにも展覧会の中で藤田の《アッツ島玉砕》(1943年、東京国立近代美術館[無期限貸与作品])を展示する機会を得ました。日本軍最初の玉砕となったアッツ島での戦闘を描いた絵画が、人々の礼拝の対象と化していたこと。それは戦時下特有の時代相のもとに描かれ、そして見られたという、現代との大きな隔たりをそこに見ることができます。そうした戦争という特異な時代とその中で生み出された作品との関係性を意識し再考できればと企図したのでした。その際、学生時代に読んだ『四百字のデッサン』は、いうまでもなく意識にありました。

時が移り、野見山さんから作品寄贈のお申し出をいただき、都内のアトリエを初めて訪問することになりました。小春日和の午後のこと、入口から室内を進むとこれから午睡をとられるという野見山さんが、眼前に立っていました。ひと月後には100歳をむかえるというその容姿に、年齢が示す大きな数字に引きずられた私の目は戸惑い、瞬間、今は一体いつなのかと、時間の感覚が眩惑させられるかのようでした。70年以上前の戦時下の藤田の目撃者として、戦後パリの藤田にも接したまさに歴史の証言者としての『四百字のデッサン』の中の野見山さんが、今、自分の目前に立ち言葉を交わしているなどとは。いろいろな時間が私の中で交錯しました。

「ぼくは知らないうちに追悼屋にされていた。故人の語り部にされていた。」と野見山さんは記していますが、歴史の証言者などと形容する私もまた同じく野見山さんを「追悼屋」「故人の語り部」だとするひとりなのでしょう。「遠い日のことなのに、別れた日の切なさは消えることがない。どうしてだろう。これは人間だけに宿る未練というものではないか。ぼくが出会ったひとへの思いは、折あるごとに頬をなぶる」。故人をめぐる野見山さんの文章を読むたびに、その「ひとへの思い」に私はいつも感じ入るのです。

(専門学芸員 澤田佳三)

■その他の引用文献

・野見山暁治 『野見山暁治画文集 目に見えるもの』 求龍堂 2011年