コレクション・所蔵品データベース

日本の近代美術に関わりの深いバルビゾン派やナビ派、ドイツ表現主義など19~20世紀はじめの西洋美術を中心とした「世界の美術」、地元の収集家による「大光コレクション」を軸に明治以降の美術の流れを展望する「日本の美術」、県出身・県ゆかりの作家の作品を中心とした「新潟の美術」を収集基本方針に、将来にわたって系統的なコレクションを構成します。

また、「所蔵品データベース」は、新潟県立近代美術館(長岡市)と新潟県立万代島美術館(新潟市)共有の所蔵作品のデータベースで、作品情報を検索・閲覧することができます。データベースは随時更新しています。

代表的なコレクション

世界の美術

作品リスト

- アルブレヒト・デューラー《メレンコリアⅠ》

- ジョン・エヴァレット・ミレイ 《アリス・グレイの肖像》

- カミーユ・コロー《ビブリ》

- クロード・モネ《コロンブの平原,霜》

- ジュリアン・デュプレ 《羊飼い》

- モーリス・ドニ《夕映えの中のマルト》

- ポール=エリー・ランソン《収穫する7人の女性》

- オーギュスト・ロダン《カリアティードとアトラント》

- オーギュスト・ロダン《考える人》

- ケーテ・コルヴィッツ《母と二人の子》

アルブレヒト・デューラー《メレンコリアⅠ》

|

Albrecht DÜRER MelencoliaⅠ 1514年 エングレーヴィング engraving 23.8×18.5㎝デューラーの代表作であり、《書斎の聖ヒエロニムス》《騎士と死と悪魔》とあわせて三大銅版画と称されています。「メレンコリア(メランコリー)」という概念は、古代の四大元素説に由来し、人間の四つの気質の内、抑鬱や狂気とむすびつく黒胆汁質(こくたんじゅうしつ)を表します。15世紀には知性や芸術と関連づけられ、デューラーはさらに天文学や数学を援用して当時の学問の総結集のような版画を作り上げました。今なお謎に充ち、卓抜した銅版技術と共に人々を魅了し続けている作品です。 |

ジョン・エヴァレット・ミレイ 《アリス・グレイの肖像》

|

John Everett MILLAIS Portrait of Alice Gray 1859年 板,油絵具 oil on board 22.5×17.5㎝単色の背景に描かれた、幼さの残る面立ちと前を見つめる瞳が印象的な少女の肖像画です。モデルのアリス・グレイはミレイの妻エフィの妹で、ミレイの作品にしばしば登場します。本作は彼女が14歳頃に描かれたものと考えられています。成熟した女性となりつつある少女の美しさが表されています。 |

ジャン=バティスト=カミーユ・コロー《ビブリ》

|

Jean-Baptist-Camille COROT Biblis 1874-1875年 キャンバス,油絵具 oil on canvas 113.5×152.5㎝コローがバレエ《泉》を観て心を動かされ、描いたとされる作品です。ギリシャ・ローマの神話を集めたオウィディウスの『変身物語』に登場する双子の兄妹カウノスとビブリのエピソードがもとになっています。妹ビブリは兄を慕いますが、カウノスはこれを恐れて他国に逃れます。兄を追いかけて放浪の途中で倒れたビブリは、自らの涙のうちに泉へと変身してしまいました。画面左下のビブリの方へ森のニンフらがかけよっている場面です。 コロー最晩年の美しい神話画です。 |

クロード・モネ《コロンブの平原,霜》

|

Claude MONET Frost on the Plains of Colombes 1873年 キャンバス,油絵具 oil on canvas 52.5×72.0㎝パリ郊外のアルジャントゥイユの対岸ジュヌヴィリエから見渡したコロンブの平原が描かれています。雪の消えた春先の大気が表現され、画面下を大きく占める霜のおりた地表にも印象主義的な色彩と筆触がみられます。また、背景に描きこまれているブゾンの町の煙突の煙には、当時の産業化・近代化に対する作者の関心があらわれています。アルジャントゥイユ時代にはルノワールやマネが同地にモネを訪れ、相互に影響し合いました。 |

ジュリアン・デュプレ 《羊飼い》

|

JJulien DUPRÉ The Shepherd 1883年頃 キャンバス,油絵具 oil on canvas 148.0×207.0㎝労働者や田園風景が美術の重要なテーマとなった19世紀半ばに生まれ、サロンで活躍したデュプレも農村の風景を数多く描きました。ミレーが農民を逆光の中にとらえて崇高な姿として描き出したのに対して、デュプレの羊飼いは粗末なマントをまとい黒く長い毛の犬を連れて親しみやすい姿で描かれています。クールベやミレーなどの写実主義絵画のスタイルを堅持しながらもわずかに明るい色調がみられる本作では、印象派時代の到来を感じさせます。 |

モーリス・ドニ《夕映えの中のマルト》

|

Maurice DENIS Marthe in the Evening (Marthe Symbolist) 1892年 キャンバス,油絵具 oil on canvas 130.0×71.0㎝モデルとなっているのは作者ドニの婚約者であるマルト・ムーリエで、二人は翌1893年に結婚しました。画面左上の人物やマルトの後ろの手すり壁越しにみえるシルエットなど、画中にさり気なく描き込まれたモティーフが二人を暗示しています。また、左下隅に置かれた花瓶の把手が腕のように伸び、マルトがモーリスを包み込むかのように表現されています。額の装飾をマルトが施した共同制作であるという意味でも特別な作品です。 |

ポール=エリー・ランソン《収穫する7人の女性》

|

Paul-Élie RANSON Seven Women Harvesting 1895年 キャンバス,顔料 tempera on canvas 130.0×287.0㎝ランソンは、19世紀末のフランスで結成された「ナビ派」(“ナビ”はヘブライ語で「預言者」)という前衛グループの主要メンバーです。浮世絵などに影響を受けた仲間たちからも日本びいきとして知られていました。この作品は、パリで日本美術と装飾美術の画商をしていたジークフリート・ビングが開いた「アール・ヌーヴォーの店」の食堂を飾る壁画として描かれました。陰影のない明るい色彩や木版画のような輪郭線で形をとらえるナビ派の特徴をよく示している作品です。 |

ルネ・フランソワ・オーギュスト・ロダン《カリアティードとアトラント》

|

René François Auguste RODIN Cariatide and Atlantes 1876年頃 キャスト・ストーン cast stone 左:161.0×80.0×65.0 中央:161.0×75.0×63.0 右:159.0×82.0×64.0 19世紀後半、ブリュッセルでは都市開発が進められ、男性像柱(アトラント)、女性像柱(カリアティード)が建築装飾の意匠として流行しました。本作は街の大通りに面した5階建ての建物の、3階のバルコニーを支えるように設置されていました。まだ名声を得る前の作品ですが、上体の圧倒的な量感、皮膚の表面に浮き立つ陰影に、すでに高いレベルにあったロダンの実力がうかがえます。ロダンの貴重なオリジナル作品として、当館開館以来エントランスに設置されています。 |

ルネ・フランソワ・オーギュスト・ロダン《考える人》

|

René François Auguste RODIN The Thinker 1880年 ブロンズ bronze 71.8×42.0×57.0㎝本作は、もともと《地獄の門》の欄間中央を飾る彫刻として制作され、『神曲』地獄篇について詩想をめぐらす詩人ダンテを構想したものです。後により広く「瞑想する人」を表す独立像として発展していきました。二分の一等身大である本作がオリジナルのサイズですが、発表後に好評を博して縮小版や拡大版が多数鋳造されました。《考える人》のポーズは、西洋では四気質の「憂鬱質」を表す伝統的な図像として中世から用いられてきました。 |

ケーテ・コルヴィッツ《母と二人の子》

|

Käthe KOLLWITZ Mother with Two Children 1932-1936年 ブロンズ bronze 76.0×74.0×85.0㎝ 二つの世界大戦という激動の時代を生きたドイツの作家コルヴィッツは、労働者の苦悩や戦争の悲惨さを、観る者の心を揺さぶる力強い造形に結実させました。「母と子」は、彼女の芸術にとって重要なテーマとして位置付けられています。本作は1923年の双子の孫の誕生を契機に制作が始められましたが、双子から二人の子に構想が変更されました。 |

日本の美術

作品リスト

- 菱田春草《放鶴》

- 竹内栖鳳《睡郷》

- 下村観山《入日》

- 岸田劉生《冬枯れの道路(原宿附近写生)》

- 安井曾太郎《読書》

- 中村彝 《洲崎義郎氏の肖像》

- 佐伯祐三《広告塔》

- 萬鉄五郎《木の間風景》

- 前田寛治 《赤い帽子の女》

菱田春草《放鶴》

|

HISHIDA, Shunso Setting One Crane Free 1904(明治37)年 絹本彩色 color on silk 81.8×49.1㎝春草は、横山大観とともに、西洋画の大気や光の表現を日本画に採り入れようと、新しい表現を研究しました。その「朦朧体」の描法は当時の国内では理解されず、アメリカでの展覧会で好評を博したといいます。この作品はアメリカで描かれた数少ない現存作品。画中の人物は中国宋時代の詩人林和靖。雲中に舞う白鶴は、古来中国では高潔の士をあらわすもので、人物を小さく扱うことによって情景の雄大さを強調しています。 |

竹内栖鳳《睡郷》

|

TAKEUCHI, Seiho Into a Dream 1930(昭和5)年 絹本彩色 color on silk 69.5×86.5㎝睡郷とは、夢の中の国のこと。木箱で眠る仔犬たちの魂は、今まさに、睡郷に遊んでいるのです。仔犬の表情や柔らかな毛のしっとりとした湿り気具合など、愛犬家の栖鳳らしい細やかな目配りが感じられます。栖鳳は「獣を描かせればにおいまで描く」といわれるほど動物の表現に長けていました。円山四条派の流れを汲みつつ西洋の写実画法も積極的に採り入れ日本画の近代化を進めた、京都画壇の重鎮栖鳳の面目躍如たる一点です。 |

下村観山《入日》

|

SHIMOMURA, Kanzan The Setting Sun 1915(大正4)年 絹本彩色 color on silk 55.6×122.3㎝家路を急ぐ釣り人の編笠がたわみ、木の葉が舞い上がっています。風の強い、秋の日の夕刻です。濃い墨で描かれた手前の青毛(黒い毛色の馬)が面画全体をひきしめ、左の空に配された細い三日月や自然に早足になる馬の脚さばきなど、画面の細部に筆技の冴えが感じられます。観山は狩野派、大和絵、琳派など、広範囲にわたって日本の古典技法を学び、自らの作品に生かしました。 |

岸田劉生《冬枯れの道路(原宿附近写生)》

|

KISHIDA, Ryusei Desolate Wintry Road 1916(大正15)年 キャンバス,油絵具 oil on canvas 60.5×80.0㎝硬質な描写、「R」のエンブレムと欧文筆記体による署名など、デューラーの影響が顕著な代々木時代を代表する作品です。作者はこの時期、土に強い関心を持ち、実際に切り通しを訪れて、11日間で完成させました。画面下に配された無数の石や、枯れた草木など、情感を排除した冷徹な視線で、極めて写実的に寒々とした初春の情景を描きだしています。 |

安井曾太郎《読書》

|

YASUI, Sotaro Reading 1942(昭和17)年 キャンバス,油絵具 oil on canvas 66.6×55.2㎝日本を代表する洋画家の一人である安井は、肖像画の名手として評されました。特に《玉蟲先生像》や《金蓉》に代表される著名人肖像作品は高い評価を得て、肖像画の注文が殺到したようです。その同時期に本作のように、無名の人物画も手懸けています。読書をする姿に純粋な美しさを感じた安井は、形態にとらわれず大胆な筆遣いと自由な表現で、ゆったりとした時間を描きだしています。 |

中村彝 《洲崎義郎氏の肖像》

|

NAKAMURA, Tsune Portrait of Sunozaki Giro 1919(大正8)年 キャンバス,油絵具 oil on canvas 83.0×64.0㎝わずか37年で生涯を閉じた彝ですが、対象の生命感や心情までをも描き出すなど、大正期を代表する画家と評されています。本作のモデルは1914(大正3)年に作者と出会い意気投合、パトロンとなり、後に柏崎市長も務めた人物です。彝は彼のエジプト彫刻のような顔つきに着想を得て、病気による中断を経て完成させました。安定した三角構図に、壮年を迎えたモデルの覇気のある力強い姿を表現しています。 |

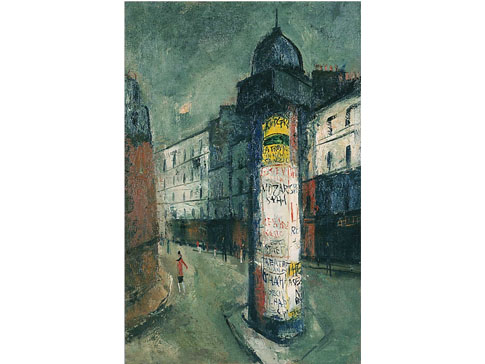

佐伯祐三《広告塔》

|

SAEKI, Yuzo Advertising Pillar 1927(昭和2)年 キャンバス,油絵具 oil on canvas 80.5×53.0㎝佐伯が2度目に渡欧した時期の作品です。この時期、佐伯の関心は街中で目を惹く広告塔ではなく、そこに貼られたポスターやその中の文字に向けられていました。ポスターの原色と躍動する文字が、鉛色に沈む街角に彩りを添えています。「LA TRAVIATA」(椿姫)、「MOZART」(モーツァルト)、「THEATRE」(劇場)といった佐伯の音楽的趣味を反映した文字が躍る前景と、建物の連なりや路上を行く人の点景で奥行きが表現された後景との組み合わせは、佐伯が得意とした構図でした。 |

萬鉄五郎《木の間風景》

|

YOROZU, Tetsugoro Landscape through the Trees 1918(大正7)年 キャンバス,油絵具 oil on canvas 73.0×100.0㎝ 1914~16(大正3~5)年にかけて、画家としての再出発を期して土沢に帰郷した萬は、戸外での写生を重ねました。再上京後の数年間、それをもとに故郷土沢の風景を描き続けます。本作もそうした時期に描かれました。緑、赤、茶などの色彩が激しくうねるように配置され、一見すると風景を描いたとはわかりませんが、タイトルの通り木の間から見える故郷土沢の風景を解体し、単純化した形で表したものです。独自の表現を追求した萬がたどり着いた一つの到達点を示す作品です。 |

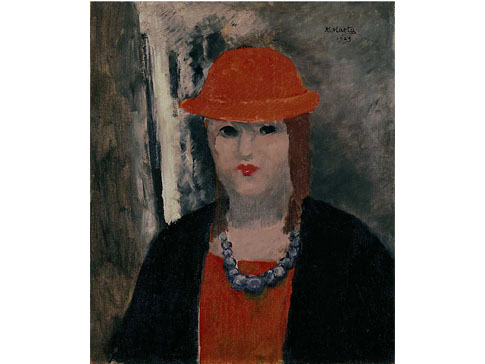

前田寛治 《赤い帽子の女》

|

MAETA, Kanji Woman with a Red Hat 1925(大正14)年 キャンバス,油絵具 oil on canvas 53.5×45.6㎝前田がパリ留学を終え、帰朝した年の作品です。滞欧中、ゴヤやマネら巨匠の作品から黒の重要性を意識した作家は、黒を基調とした女性像を数多く残しました。本作でも、女性が身につける上着や首飾りだけでなく、肌の陰影、背景に至るまで画面全体に黒が用いられています。さらに、タイトルにもある赤い帽子と洋服は、黒い色調にアクセントとして効果的な役割を果たしています。荒い筆致ながら、赤と黒の対比は際立っており、前田の優れた色彩感覚を感じ取ることができます。 |

新潟の美術

作品リスト

小山正太郎 《仙台の桜》

|

KOYAMA, Shotaro Cherry Trees in Sendai 1881(明治14)年 キャンバス,油絵具 oil on canvas 39.5×60.8㎝小山の師であるフォンタネージは、すでに1815(明治11)年に帰国し、師からの直接の指導を離れ、後任への不満から工部美術学校の仲間達と退校し、十一会で研鑽している時の作品です。中央の道を挟んで桜並木が続く一点透視図法の構図は、小山の「道路山水」と称される鉛筆画にも多く見られる構図です。全体に褐色の色調でまとめ、遠くに広がる空を明るい色で奥行きを出し、フォンタネージの自然主義的な画風を忠実に継承した作品と言えます。 |

佐々木象堂《鋳銅色絵鸚哥置物》

|

SASAKI, Shodo Ornament of Cast Bronze on Colored,“Parakeet” 1940年 青銅 bronze 高さ 32.5㎝近代工芸を牽引し、重要無形文化財保持者となった象堂の紀元2600年奉祝展出品作です。青銅の台に漆を用いて、明快な赤色の鸚哥を造形した上、目には珊瑚(さんご)を象嵌(ぞうがん)するなど、あまりにも異色な作品で、素材の良さが感じられないなど、当時の評価は低いものでした。しかし、象堂には、鮮烈な赤漆と古典的な緑青着色を調和させ、まがいものではない、日本的アール・ヌ-ヴォー作品の実現という、明確な意図があったのです。 |

土田麦僊《芥子》

|

TSUCHIDA, Bakusen Poppies 1926(大正15)年 絹本彩色 color on silk 196.6×109.6㎝繊細な線と柔らかな色彩によって描き出された芥子。そこには限りない気品が漂います。麦僊はこの作品のために、愛知県一宮をはじめ、芥子の咲く各地へ出掛け、膨大な写生をしました。それも「咲きかけた頃から葉ばかりになるまで」の様々な状態を描き、現実以上の芥子の姿、内なる美を表そうとしています。舞妓などを描いたそれまでの華麗な画風はここでは息を潜め、晩年の、精神性を重んじる静謐な画風の出発点となった作品です。 |

小林古径《飛鴨》

|

KOBAYASHI, Kokei Flying Duck 1930(昭和5)年 紙本彩色 color on paper 90.3×120.8㎝一点を見つめ、羽を広げ飛ぶ鴨。背景には水が描かれており、今まさに着水しようとしているのでしょう。その凜とした姿には作者古径の人となりまでもが反映されているようです。写生を繰り返した上で、古画を参考に線や形・色を整理し、絵画としての美しさを追求した作品。日本画の伝統をふまえながら、写実と装飾の調和を試みた作者の新古典主義的な作風をうかがい知ることができます。 |

横山操《炎炎桜島》

|

YOKOYAMA, Misao Mt.Sakurajima 1956(昭和31)年 綿布彩色 color on cotton 241.5×454.0㎝1955(昭和30)年10月の大噴火後、散発的に噴火していた桜島を、翌年5月に操が取材中、噴火に遭遇します。その光景を3ヶ月で制作し、第28回青龍展で最高賞の青龍賞を受賞しました。操が好きだった「行動」と「情熱」の言葉どおり、すさまじい火山のエネルギーが強い筆致で表現されています。これまで青龍展ばかりだった操が、翌年1月、第8回秀作美術展に選ばれるなど、操の関心が他の国内外展に向かっていった転換点の作品でもあります。 |

牧野虎雄《秋近き濱》

|

MAKINO, Torao Seashore in Coming Autumn 1934(昭和9)年 キャンバス,油絵具 oil on canvas 97.0×163.0㎝初めゴッホやセザンヌ、マチスなどの西洋画を学んだ牧野ですが、日清、日露、第一次大戦と勝利した国内気運の中で、西洋画の中に東洋画との共通性を見いだし、日本的洋画の制作へと移行していきました。本作もそうした時代性を映しつつ、第13回帝展の《村の娘達》で画面中央に正対している子供達と、14回展《麦秋》での麦畑の脇を画面中央に向かって斜めに駆けている子供達の構図を一つにまとめて構想された作品と思われます。 |

佐藤哲三《郵便脚夫宮下君》

|

SATO, Tetsuzo Postman Mr.Miyashita 1931(昭和6)年 キャンバス,油絵具 oil on canvas 87.8×42.2㎝哲三は、本作前年の《赤帽平山氏》(宮城県美術館蔵)に続き、二年連続で国画奨学賞を受賞します。モデルはいずれも、地元の知り合いの人で、兄重義が赴任していた村上駅の赤帽平山氏と、新発田の郵便局に勤めていた哲三の友人宮下氏でした。二年前に梅原龍三郎と劇的出会いをした地方の一青年が、ゴッホ、レンブラント、ドーミエなどに憧れを抱きながら画集や複製画から独学で培った表現的、感覚的な色彩感覚や造形性がよく表れています。 |

北村四海《すみれ》

|

KITAMURA, Shikai Sumire, or Violet 1920(大正9)年頃 大理石 marble 51.0×37.0×31.0㎝ 長野生まれの四海は、宮彫師の父に連れられ西頚城郡青海町市振(現糸魚川市)に移り寺社彫刻を手がけるなど、本県ともゆかりのある作家です。後にフランスに留学し、西洋の本格的な彫刻技術を身につけて帰国した四海は、日本における大理石彫刻の先達として活躍します。本作は1916(大正5)年の第10回文展に出品された作品をもとに後年制作されたヴァージョンの一つ。四海は優美な女性像を得意とし、本作においても女性の物憂げな表情を繊細に表現しています。 |