【学芸ノートB版】2025-4 会田誠氏による自作解説の意味~ 会田誠『THE 会田誠のスクラップブック』(講談社 2025年)刊行に寄せて

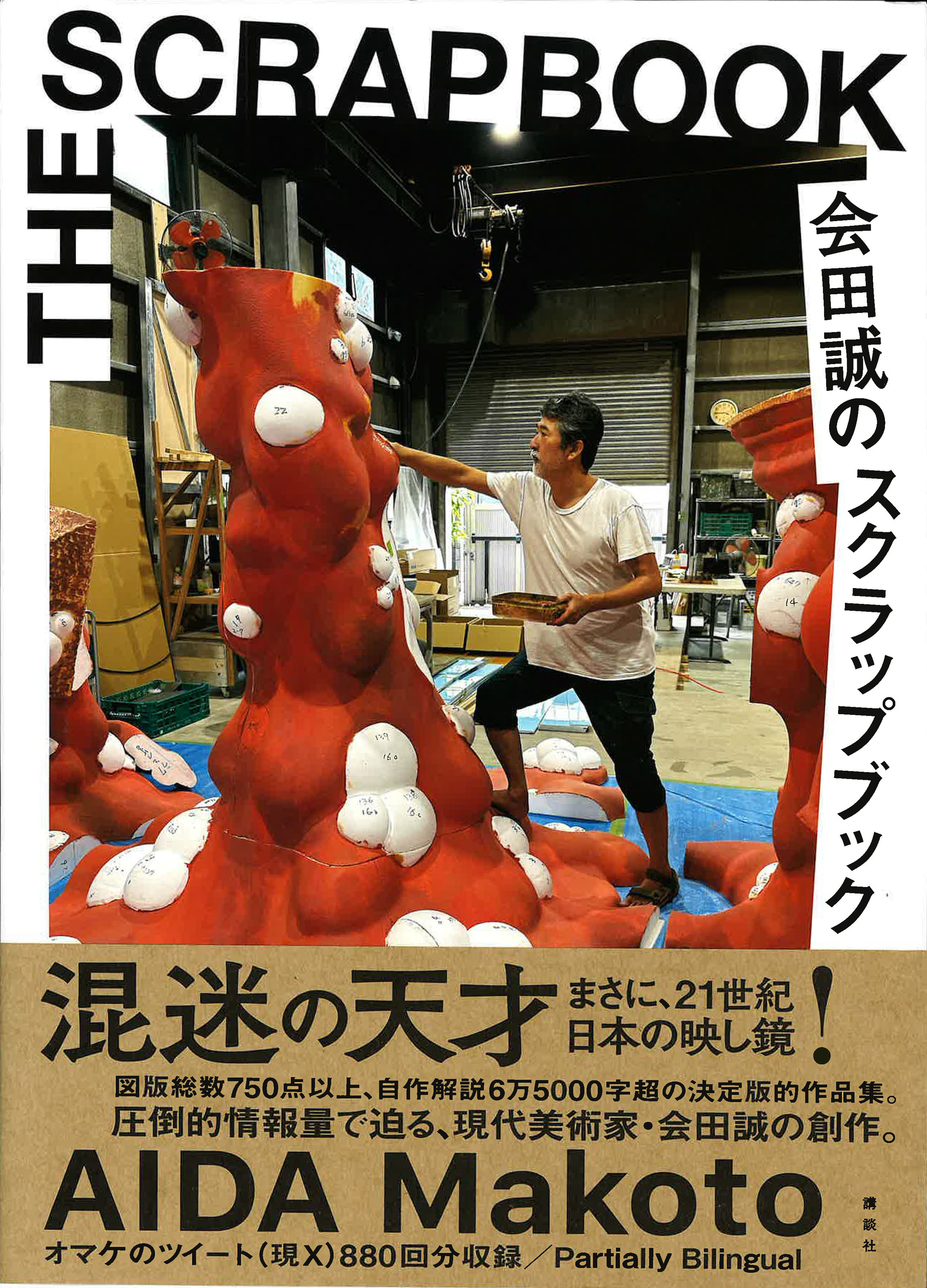

会田誠『THE 会田誠のスクラップブック』(講談社・2025年)

最近、映画館に行って、パンフレットの無い洋画作品が増えたことに気がつきました。もちろん、昔もパンフレットのない映画はありました。その多くは、地方でしか見られない二本立ての、メインでは無い方、いわゆるスプラッシュ映画とも呼ばれる作品でした。一応これらの映画も基本的にはパンフレットは作られるのですが、ごく、稀に作られないケースがありました。私の記憶では「ロンドン・コネクション」(1979)とか「ホットスタッフ」(1979)などで、あきらかにキャストもスタッフも知名度の無い映画でしたが、案外とメインの作品よりも面白かった記憶もあります。しかし、ここ数年はロードショー公開されているパラマウント・ピクチャーズや20世紀スタジオ、ウォルト・ディズニー・ピクチャーズといったメジャー作品でもパンフレットが作られないケースが目立ちます。例えば、リドリー・スコット監督の「グラディエーターⅡ」(2024)や本年度アカデミー賞候補となった「セプテンバー5」(2025)、この6月に公開されたばかりの「Mr.ノボケイン」などがそうでした。スマホなどで、映画の情報などは現在いくらでも調べられるので、お好きにどうぞということなのでしょうが、パンフレットはキャストやスタッフ、プロダクション・ノートといった客観的情報や、インタビュー、エッセイなどは、多少バイアスがかかっていたとしても、その作品の意義を知る一番手軽で重宝なメディアです。確かにパンフレットという文化自体が日本固有のものですし、様々なメディアが電子媒体に移行している現在、いずれは淘汰されていくものなのかもしれませんが、私にとっては不便に感じています。例えば、企画の段階で「今さらどうして?」の一言でボツになりそうな「グラディエーターⅡ」は、前作から24年も経っているのにも関わらず、何で制作されたのでしょう。パンフレットがあれば理由がわかるのに、と考えてしまいます。

さて、身の回りには文字情報はやたらと氾濫している反面、パンフレットに限らず、書籍の出版数は3年連続減少していて、本屋さんも少なくなってしまいました。なので、本当に必要な情報が手に入れにくいという昨今、『THE 会田誠のスクラップブック』(講談社)が刊行されました。A4判ハードカバーで240頁のボリューム、帯によれば図版総数750点以上、自作解説65000字越えの圧倒的情報量を誇る決定版的作品集です。その言葉に嘘はなく、基本的には2000年からはじまる会田誠さんの主要な作品と、その制作に伴う発想の原点と思考がきわめて平明な言葉で語られており、コンセプチュアル・アーティストとしての会田誠さんの姿が明確に、そして、わかりやすく浮かび上がってくる作品集となっています。

現代美術はただでさえ、一般的にわかりにくいと思われがちです。しかも、良い悪いは別として、現代美術作家の多くはあまり自作について語りません。そのため、一般の来館者は取り付く島もないため、より敬遠してしまうという悪循環に陥ってしまうのです。特に1960年代に始まるコンセプチュアル・アート(概念美術)の誕生以降は、その傾向が強く、まるで鬼門のように思われているようです。そんな人のために、現代美術をわかりやすく紹介する書籍もありますが、それらの多くは私を含めた美術館関係者や研究者によるものです。われわれは、作品を眺めて、そこから帰納的に作家の意図や思考を類推した上で、そこから解説を導き出していますので、私がいうのも何ですが、本当に作家の意図通りなのかと問われると、解釈のひとつですと返すしかありません。

その点、本書では会田誠さん自身が制作に至る発想から、それを視覚化する方法論、そして実際の制作までを演繹的にかつ具体的に述べていますので、会田さんの思考の流れがすんなりと入って来るのです。例えば、大林財団による助成制度に基づく「都市のヴィジョン」の展覧会の際には(註1)、2フロアに渡る建物全体がひとつの作品といえるような《GROUND NO PLAN》(2018)が構想されました。しかし、その巨大なプロジェクトにあたっては「美術制作とは関係ない日常生活の中で得て血肉と化した知識=自分の常識(コモンセンス)のみを素材として作る」(註2)という、きわめてシンプルでありつつも強靭なコンセプトに到達したことが、本作の肝ともいえる重要なファクターであったことがわかるのです。会田さんが語る、このコンセプトに至るまでの思考の流れは、ダイナミックで刺激的ですらありました。もちろん、この一連の作品制作の流れは会田さんの作品制作のケースに過ぎないのかもしれませんが、現代美術作家は多かれ少なかれ、自身が生きる時代や社会に影響を受けていますので、他の同時代の現代美術作家の思考の流れにも援用できる可能性も秘めているのです。

本書を評価すべき点はそれだけではありません。こちらもまた帯の文章である「まさに、21世紀 日本の映し鏡!」が、その価値を物語っています。本書では2000年から始まる(註3)会田さんの代表作と、その原点となった社会的事象がエッセイやツイート(現X)で、会田さんの的を射た言葉によって的確に語られており、それがひとつの現代美術史を形作っているのです。例えば「バブル崩壊」、「9.11 アメリカ同時多発テロ事件」、そして「東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所臨界事故」、「ウクライナとロシアの戦争」といった社会的事象はもろちん、「絵画の冬の時代」や「森美術館誕生」、「表現の不自由展・その後」という、一般の方にはあまり印象に残らないような美術的事象も同軸で語られていますので、それらの現象が重層化し、様々に組み合わさることで、制作にどのような影響を及ぼし、それがどんな形の作品となって結実したのかを知ることができるのです。本書における主軸は2000年から2025年ですので(註3)、わずか25年の事象に過ぎません。しかし、きちんと記載されることで、会田さんだけでなく、この間、現代美術作家が、その必然として制作した作品のことも理解する手立てとなっています。会田さんが書かなければその事象のいくつかは抜け落ちてしまい、また現代美術を理解するための材料も失われたかもしれません。

今からかなり昔の1990年の話です。ある分野でそれなりに知られた方々が、ある雑誌の対談の中で、「グリンバーグのモダニズムを定義した有名な1939年の論文は50年代の終わりに日本に翻訳された」ものの、「誤訳のかたまりで、まったく意味をなさない翻訳がなされてしまったために、注目されなかった」ために、「日本の場合50年の期間、参照するテキストなしでモダニズムが語られてしまった」と述べました。

話し相手の方もその発言について、それが誤解である可能性を全く指摘していないので、愕然としたことがあります。この中で語られているのはグリンバーグの「アヴァンギャルドとキッチュ(“Avant Garde and Kitsch”)」(1939)のことですが、これに続く「モダニズムの絵画(“Modernist Painting”)」(1966)は、1972年に雑誌掲載などではなく、誰にでも読める美術全集の1冊の中に、翻訳が掲載されていたからです(註4)。仮に「アヴァンギャルドとキッチュ」が訳出されなかったとしても、「モダニズムの絵画」の日本語訳がきちんと出版されていることは、一般の読者のためにも明確にすべきことでした。私にとっては、グリンバーグを知るきっかけとなった書籍であり、本書が現代美術を理解する起点ともなっていましたので、この発言が明らかな誤解であることはわかりました。しかし、この書籍の存在を知らない人がこの発言を聞いてしまうと、それなりの立場の方の言葉であるため、モダニズム絵画の定義を説いたクレメント・グリンバーグが、あたかも1990年代まで日本では伝聞でしか紹介されていなかったと思い込んでしまうのではと、危惧したことを憶えています。無論、対談者に恣意的な作為などはなかったと思いますが、これ以降、私はこの二人の対談者については素直に信用できなくなりました。

この時から、さらに35年も経っています。現代美術史の中では忘れ去られてしまう事柄や、淘汰されてしまう事実などが生じてしまうのは、ある意味で仕方のないことなのかもしれません。しかし、いつの時代か歴史を振り返って現代美術作品を鑑賞する際に、本書がその一助になるのではと感じずにはいられません。

最後にもう一言。会田誠さんは現代美術作家ですが、美術書やエッセイ、小説など多岐に渡る著作があるほど、実は文才にも長けているのです。本書が美術書ということで敬遠される向きもあるかとは思いますが、問答無用で面白い読み物でもありますので、ぜひ、ご一読を。

(新潟県立万代島美術館・専門学芸員 藤田裕彦)

*表紙画像の使用につきましては講談社様からのご許諾を頂きました。

(註1)会田誠『THE 会田誠のスクラップブック』(講談社 2025年) pp.125-129

(註2) 前掲書 p.125。

(註3) 作品解説の中心は2000年以降からだが、量は少ないものの1965年が起点となっている。

(註4)高階秀爾・中原祐介編『現代の美術 別巻・現代美術の思想』(1972年 講談社)のことで、全十三巻の別巻の1冊。クレメント・グリンバーグの”Modernist Painting”は「近代主義絵画」(桑原往雄訳)の名称で掲載されている。本書には他にもケネス・クラーク「しみと図形 ”The Blot and the Diagram”」(佐々木英也訳)、ハロルド・ローゼンバーグ「消えていく観衆 “The Vanishing Spectator”」(藤枝晃雄訳)等の論文も含まれており、この時代に出版された美術書籍の中でも名著のひとつである。