学芸ノートB版 2024-5 「開館20周年を振り返る⑧ 一人の学芸員との別れ」

開館20周年を振り返るにはすでに時期を逸しつつあることは承知しながらも、自ら決めたテーマになかなか向き合えず年の瀬を迎えてしまいました。いい加減、これ以上の持ち越しはできませんね。

そのテーマとは、万代島美術館で3年間机を並べた元同僚の高晟埈(コ・ソンジュン)学芸員をめぐる回想です。彼については、学芸ノートB版 2023-1「開館20周年を振り返る① 開館準備時代1」(2023年6月3日)の中ですでに藤田館長が記していますが、私も彼については触れなければならないと思っていました。

はじまりは学生時代に溯ります。当時、高さんは大学の別の研究室の助手を務めていました。私は回り道をして大学院に進んだため、高さんは先輩ながら年少者でした。ふだん接することはあまりなかったのですが、研究室を越えた懇親会の席でグラスを片手に顔をほどよく赤らめた高さんと言葉を交わしたのが初対面だったように思います。

彼は美大の予備校講師も務めていたことから学部生の中には教え子たちも多く、皆から慕われていたことが印象的で、面倒見のよさが十二分に感じられました。一方で、それまでの日本名から本名の高晟埈を名乗るようになったことを耳にし、その境遇を察した記憶もあります。

その後、私は新潟県立近代美術館で働くことになりますが、高さんも1年遅れて新潟県に学芸員として採用され、県教育庁の新美術館開設準備室に赴任しました。その準備室時代から万代島美術館が開館し展覧会を担っていった様子は、先の「開館20周年を振り返る①」に記されていますので、あわせてご再読ください。

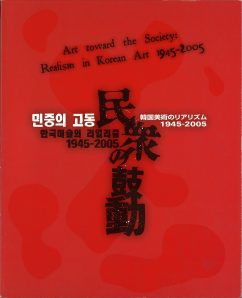

さて、彼と机を並べるようになったのは私が2006年に万代島美術館に異動してからのことですが、その後はふたりとも異動が多く、職場をともにしたのはこの3年間という意外にも短い期間でした。この間の特筆すべきは、「民衆の鼓動―韓国美術のリアリズム1945-2005」展でしょう。

『民衆の鼓動-韓国美術のリアリズム1945-2005』展図録

そこで、万代島美術館を皮切りに2007年から翌年にかけて国内の5館を巡回した本展について、開催までの経緯から自身の内情までを当時高さんがつづった文章(「民衆の鼓動―韓国美術のリアリズム1945-2005」展の開催にいたるまで[月刊『あいだ』152号、2008年9月])をこのたび久しぶりに読み返しました。

その実現にいたる5年間の紆余曲折の経緯を私は多くを知らず、また「開幕当日までの数カ月間は、極度の緊張状態のなかに置かれ」、翌日に韓国側主催者を新潟空港で無事見送るや緊張の糸が切れて倒れこんでしまったことなど、高さんはできるだけ感情をおさえた筆致で時系列に記述しています。そして、「自分の過去や自分を取り巻いていた、いや現に取り巻いている社会を直視することを要求された展覧会でもあったこと」を文末で述べており、何よりも心に残りました。

記念講演会「戦後韓国のリアリズム美術」講師:金潤洙氏(韓国国立現代美術館長)で通訳を務める高さん(右側)

彼は韓国籍の特別永住者として日本の公立美術館に公務員として勤務する身分であり、よって政治運動と緊密に結びついていた韓国の民衆美術を展覧会で扱うことに対する県立美術館としての「公的」な使命を、開催にあたり何よりも強く意識したこと。その一方で、埼玉に生まれながら家庭の事情で幼少時の3年余り韓国の済州島(当時は「貧しい島」だったと形容しています)で生活した想い出は良いものばかりでなく、この時代の民衆美術を扱うことに対する複雑な感情のともない、すなわち「個人的な課題の克服」も必要だったといい、「公的」「私的」の両面で彼は大きな課題に向き合わざるを得なかったのでした。

済州島から日本に戻った小学4年生以降、日本語をはじめ日本の生活を取り戻すべく障害となった「3年間の韓国での記憶を、長らく封印しようと努力してきた」と彼は記します。しかしながら、この展覧会を準備する中で「生活者としての日韓関係の歴史を振り返り、少年時代の理不尽で不可解な体験にもそれなりの仕方ない背景があったことを理解」し、次第に「複雑な感情は懐かしい想い出へと変わっていった」というのです。

さらに、韓国の歴史と美術への理解を深めることで、「1980年代の個人的なノスタルジーに浸る段階」を脱し、「民衆美術の作家たちが伝えようとした韓国民衆の声を、確実に日本に伝えなくてはならないという使命感」が勝ることになり、この展覧会が日本の美術界への一つの問題提起になるのではないかという積極的な意義を見出すことになるのでした。

このような「告白」を、はたして彼は私生活を含めそれまでしたことがあったのかどうか。とても安易に語ることのできぬ根深い心情を、こうして誌上で表白するなど相当の覚悟をともなうはずです。それも大きな困難をともなう展覧会を通じて、自身もなかば強制的に変化することによって、必然的にある距離感をもって己を見つめることになり、その結果このように静かに語ることができるようになったのではないでしょうか。

「住み込みで新聞配達をしながら大学に通うという、やや古風な苦学生生活を送っていた」という過去もまた私の知り得ない高さんでしたが、それも「告白」と同じく職場の隣人の遠い心の内や過去だとすれば、特別珍しいことではないのかもしれません。

戦後70年となった2015年の夏盛り、私は「生誕100年 写真家・濱谷浩―人間とは何か、日本人は何か」という展覧会を近代美術館で担当していました。その会期末、突如高さんの訃報に接しました。それは、トルコ共和国で自身の研究分野であるカッパドキア壁画の調査旅行中の客死でした。職場を離れて本来の研究分野を調査する、まさに研究者らしい最期だったといえるのかもしれませんが、40歳という若さはあまりに惜しまれます。「人間とは何か、日本人は何か」という私が付した展覧会の副題に引っかかって、高さんの「告白」に見るその境遇における煩悶とその行方には、どうしても思いを馳せざるを得ないのでした。

(専門学芸員 澤田佳三)