【学芸ノートB版】2025-5 2024年度新収蔵 西垣維新の《愛国機》について

終戦の日を控えた8月に入り、熱暑にあえぎながら80年以上前の歴史を振り返る報道に日々接する時期になりました。

そこでというわけではありませんが、昨年度新たに収蔵した作品からこの時代に関わる一点をご紹介したいと思います。

西垣維新(にしがき・いしん/1869~1944年)による《愛国機》という油彩画です。この作品は、40年近い以前のことになりますが、当館の前身にあたる新潟県美術博物館で開催した「小山正太郎と「仙台の桜」 近代日本洋画の夜明け展」(1988年10月1日〜11月6日)で個人の方からお借りし出品した経緯がありました。それが機縁となり、長い空白期を経て寄贈いただくことになったのです。

この画家については、次回あらためてご紹介したいと思いますが、愛媛県松山の出身ながら新潟で長く美術教員(当時は図画教員といいました)を勤め、終戦の前年1944(昭和19)年に新潟市内で亡くなった人でした。

この人物と作品についてはまだわからない部分が多いのですが、作品の裏面には当時の出品票が貼られています。赤茶けて文字も読み取りにくい状態ですが、題名や氏名などが記されています。ただし、出品した展覧会と制作年については記載がなく、画面にも年記はありません。

そこから、出品票に記された「愛國機」という題名を糸口に年代を特定できないものかと考えました。昭和の戦時期には、国民からの献金をもとに軍用機を献納する運動が全国に広まりました。陸軍の献納機は「愛国号」、海軍は「報国号」と呼ばれて、1932(昭和7)年1月の愛国1号と愛国2号にそれは始まりましたが、まもなく新潟県内でも同様の運動が開始します。

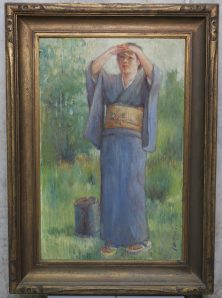

このことから「愛國機」はこの愛国号を指すものと思われ、作品の画面には機影こそ見られないものの、着物姿の女性が両手をかざして見上げる上空には献納機が飛行する光景を見る者に想像させます。

当時、西垣が住んでいた新潟市内では、少なくとも同年9月と1934(昭和9)年7月に新潟市営飛行場(阿賀野川河口左岸に1930年9月完成)を会場に軍用機の献納式が行われていることから、制作年は1932年から彼が没した1944年までと推定するのが妥当と考えたのです。

加えて、この作品をもともと所有していた方は西垣の勤務していた学校の同僚で、退職後の1939(昭和14)年頃から終戦後にかけて旧満州に渡航していたことが明らかとなり、そこから制作年代の上限を1939年頃までに絞り込むことができました。

また、出品票は戦前の新潟県展のものと同一であることが、当館の他の所蔵品をとおして判明したことも年代の裏づけとなりましたが、西垣が創設に尽力した県展の出品作だった可能性は高いと思われるものの、まだ確認はできていません。

いずれにせよ、過去の機縁が時を経て作品の収蔵へとつながり、今後の調査の必要性は多く残すものの、少しずつですが画家の姿まで明らかになりつつあることは前向きに捉えてよいでしょう。

今春、筆者は前任の藤田から館長職を引き継ぎました。随分と遅れた挨拶がわりとなりますか、次回はこの画家について記したいと思います。続編までご一読いただければ幸いです。

(館長 澤田佳三)