B.island(新潟県立万代島美術館ニュース)第20号-7 「鱗が落ちる―水島爾保布の人魚たち(2)」

前回の稿では大正8(1919)年刊行の挿画本『人魚の嘆き 魔術師』に至る水島爾保布描くところの人魚たちを、ひととおり見渡してみました。その挿画本については、先に触れた芥川龍之介による広告文に加え、刊行から11日後の8月29日付『東京朝日新聞』掲載の筆者不詳の広告でも「(前略) 新進洋画家水島爾保布氏がその快筆を振へる絵物語也。日本のビアズレの称ある画伯の描画は作品の絵画的場面を巧みに捕へ画と文と相俟ちて凄艶なる美の幻影を創造す。(後略) 」と謳われていました。つまり、この挿画本に添えられた表現は、明らかにビアズリーの「サロメ」を念頭に置いたものと販売側には理解されていたわけです。画家本人も谷崎の小説中で触れられてもいた「サロメ」を意識して制作したに違いなく、そうした喧伝のされ方に同意していたのでしょう。

しかしながら、時間が経つにつれ、そうした評判は画家自身にとって煩わしいものに変わってきたようです。というのも、かつて行樹社展で作品を世に問うた際に、出品作品をビアズリーの模倣と決めつけられたことに対する反論を、件の挿画本の刊行からほぼ3カ年を経ようとする頃になって、わざわざ記しているのです。第1回行樹社展で発表した時には、まだビアズリーを知らなかったのだと。(「若き因果物師」、『純正美術』第2巻第6号、大正11(1922)年6月11日発行、30-31頁)。こうした意見を開陳せざるを得ないほど、この時期の爾保布はビアズリーの軛から逃れんとしていたということでしょうか。

その文章発表からひと月後となる大正11(1922)年7月10日発行の『サンデー毎日』第1巻第16号「特別号 小説と講談」の誌面を見てみましょう(図1)。

|

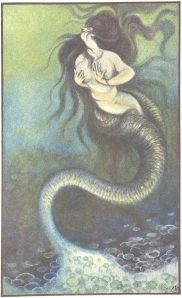

久しぶりに人魚が出現しています。ですが、この図像では、「人魚の嘆き」の人魚の描写とは明らかに表現方法が異なります。密度の高い細かい線描から大胆に方向転換を行い、だいぶ略筆となっています。この人魚は岩場に腰掛け、両腕を奇妙に交差させて濡れた髪を弄んでいますが、長い髪が一本一本描き出されることはなく、それどころか、下半身を覆って執拗なまでに描き込まれていた細かい鱗も全く描かれなくなってしまいました。よく見ると、臍下には股があって太腿の先、膝下あたりで癒合して一つになっているかのようにも表現されています。魚であることを示す側線がデザイン的に表現されて残ってはいますが、最早下半身の先端に魚の尾鰭はなく、くるりと巻いた様子は蛇か蜥蜴の尻尾を思わせます。

そう言えば、この図が出た翌年の大正12(1923)年5月25日に、爾保布は雑誌に発表していた原稿をまとめて、初めての自著『愚談』(厚生閣)を出しているのですが、その外箱のデザインには蜥蜴があしらわれていました(図2)。尻尾の曲線の具合が共通するばかりか、人魚の側線は蜥蜴の背の文様に転化されています。

|

鱗の落ちたこの人魚の図を最初に見つけた時、どこか違和感を覚えました。顔の表情は、いかにも爾保布らしいのですが、魚の半身がつるりとしていて、「人魚の嘆き」の人魚のイメージに繋がりません。私の眼が知らず知らずのうちに先入見という鱗に覆われてしまっていた証ですね。

実は、この人魚の図が掲載された『サンデー毎日』誌面には、爾保布の作品がもう一つ掲載されていました。《浪》という作品(図3)で、こちらのほうが誌面では先に掲載されています。この図像では、描かれている女性に人間の足が見えますから、人魚ではありません。とはいえ、題名が題名です。「浪」の中にいるとはいえ、海女でもなさそうです。そうなるとやはりこの図像にも人魚の姿を重ねたくなります。例えば、アンデルセンの「人魚姫」あたりはどうでしょう。人間の王子に恋焦がれた人魚は、美しい声と引き換えに、人間の足を手に入れます。そして、その結末はご存じのとおり、思いが遂げられずに海の泡となって消えてしまいました。

|

この図で描かれている女性の身に纏わりついたり、水の中で藻のように広がったりしている豊かな長い髪の細かく丁寧な表現は、前回の稿で紹介した人魚たちの表現を受け継いだ、いかにも爾保布らしい描写です。なので、ここで描かれているのが人魚姫である確証はないものの、やはり、人魚の一員と解釈したい思いに誘われます。魔女の秘薬によって魚の下半身が人間のものに変わったところの人魚姫を描いたものだとしたら、あるいは、海の泡となって儚くも消えてゆく乙女の姿だとしたら、いかがなものでしょうか。

因みに、これら2点は、「人魚の嘆き」の挿画に関する考察も所収する山中剛史氏の著書『谷崎潤一郎と書物』(秀明大学出版会、令和2(2020)年10月1日発行、172頁)でも紹介されています。

さて、『サンデー毎日』は週刊誌の先駆けの一つで、大正11(1922)年4月2日の創刊です。これと激しく部数を競っていたのは、『週刊朝日』でした。二ヶ月ほど早い2月5日に『旬刊朝日』として出発しましたが、『サンデー毎日』発刊に合わせて『週刊朝日』とタイトルを変更し、読者獲得に向けて互いに鎬を削ることになりました。

この両誌の複数の号に、爾保布の作品掲載が認められます。但し、両誌の目次復刻から確認し、稀に目次の記載に洩れた作品を偶然見つけているような段階で、未だ全頁の悉皆調査が済んでいませんから、完全な報告はできません。それでも『週刊朝日』誌面には爾保布の描いた、興味深い白黒挿画が幾つも掲載されていました。ただ残念なのは、そうして発掘できた挿画の中に、人魚を描いたものが見当たらなかったことです。しかしながら、一度だけ担当した表紙に、爾保布は人魚を取り上げていました。先の『サンデー毎日』特別号からほぼ一年後となる、大正12(1923)年7 月5日発行の『週刊朝日』(第4巻第2号、 夏季特別号)です(図4)。爾保布の作品の中では比較的知られているかと思います。

|

《みなそこ》と題されたそれは、雑誌の表紙ですから当然色刷りで濃淡もあって、爾保布の得意とする白黒の線と面を対比させた画面構成に見慣れた眼には、ちょっと意外な感じも受けます。しかし、色彩を与えられていた人魚はこの1点だけではなく、先行例があります。挿画本『人魚の嘆き 魔術師』には各短編に1点ずつ色刷り図版が添えられていたのでした(図5)。

|

爾保布は日本画家として、行樹社などの展覧会に出品していました。同列に並べるのはやや無理はありますが、当時の日本画作品がほとんど伝存しない現状では、それでも、こうした色を用いた表現は、失われた日本画作品を偲ばせる貴重な事例になり得るのではないかと思うのです。事実、爾保布は人魚を描いて帝展出品を試みてもいたのですから。

それにしても、この2点の色刷りの人魚に何となく違和感を覚えるのは、私だけでしょうか。濃淡のある色彩だけが理由ではなく、どうも魚であるはずの下半身が妙に長いところにあるような気がします。「人魚の嘆き」口絵では、先端にあるはずの尾鰭が判然としませんし、『週刊朝日』表紙でも、長い下半身は、水流でも表現しているのか錯綜する青い線が混沌とする中に紛れて、はっきりした表現になってはいないのですが、頭上へと翻っているように見えます。そして、太くうねる半身は、細かい鱗などは確認できないものの、まるで大蛇であるかのような感じがします。蛇の類も鱗を持っている点では魚族に共通しますから、魚のイメージが蛇のイメージへと転換されるのも、あながち無理とは言えません。

このような魚と蛇の連想の繋がり、あるいはイメージの交換可能性については、碩学山口昌男の著書に紹介のあった論文を参照するのがよいでしょう(菅原克也「人魚について」『比較文学・文化論集』8、東京大学比較文学・文化研究会、平成3(1991)年。ネットで読めます)。谷崎の「人魚の嘆き」の物語の最後で、人魚は主人公の貴公子・孟世燾(もうせいちゅう)に、故郷の南洋へ返してほしいと懇請し、小さな海蛇に姿を変えます。そのことを指摘して、谷崎自身が人魚と蛇の類縁性について感じていたか、あるいはそうした知識を実際に有していた可能性について注意を喚起しています。物語を執筆した谷崎だけでなく、挿絵を担当していた爾保布もやはり、人魚―蛇という連想を共有したうえで、作画をしていたということではないでしょうか。

更に付言するならば、谷崎が小説中で触れていなかったもう一つの鱗の種族にも、爾保布は目を向けていました。つまり「龍」です。龍のモティーフは挿画本の扉の装飾((図6)に、そして冒頭の文字飾(図7)に描かれています(実は、もう一点、本文中の挿画の一部にも龍が描かれていますので、どうぞ探してみてください)。

|

|

扉頁を飾る二匹の龍なのですが、まるで阿吽を示すかの如く、片方は口を開け、もう一方が口を結んでいます。そして、なお面白いことに、二匹とも手足が描かれていません。そう、ひとの上半身と魚の半身で人魚となるように、頭部こそ龍ですが、そこから下の身体は蛇になっているのです(先端に尾鰭が残ってはいますが……)。

|

|

それでは、最後にもう1点、これまでに発見できた爾保布の人魚の掉尾を飾る作品を紹介しましょう。大正14(1925)年3月刊行の、須田正二『美しき水の誘惑』(報知新聞社出版部)の扉絵です(図8)。こちらは、国会図書館のデジタルライブラリーでご覧になることができます。

|

この人魚は、長く豊かな髪が、広がる先端のところで音符のように丸く表現され、下半身もまるで幾何学模様のタイツでも履いたかのようで、これまで以上にデザイン的な処理により造形している様子がわかります。

こうして見てみると、爾保布の描く白黒の人魚の挿画は、「人魚の嘆き」の挿画群の制作前後によって二系統に分かれるようです。鱗のある種族と、鱗の無い種族とに。

爾保布の描いた人魚についての報告は、現状ここまで。今後の調査で、新たな爾保布の人魚が見つかるとよいのですが。

(館長・業務課長 桐原 浩)

■図版典拠 図1, 3:『サンデー毎日特別号 小説と講談 』第1巻第16号、 大正11(1922)年7月10日発行 [稿者所蔵資料] / 図2:水島爾保布『愚談』(厚生閣)、大正12(1923)年5月25日発行 [稿者所蔵資料] / 図4:『週刊朝日』第4巻第2号、夏季特別号、大正12(1923)年7月5日発行 [稿者所蔵資料] / 図5-7:『人魚の嘆き・魔術師』(春陽堂)、令和2(2020)年12月10日発行 [復刻本] / 図8:須田正二『美しき水の誘惑』(報知新聞社出版部)、大正14(1925)年3月15日発行 [国立国会図書館デジタルライブラリー]