B.island(新潟県立万代島美術館ニュース)第20号-6 「鱗に覆われる―水島爾保布の人魚たち(1)」

ところで、「眼から鱗が落ちる」という成句、新たな知見を得て、モノの見え方が刷新される場合に使うと思いますが、具体的な状況を想像してみるとどうでしょう。コンタクトレンズのように眼球を覆っていた鱗が一枚、パカッと外れていきなり視力が回復される、そんな様子でしょうか。劇的ではありますが、突然眼球に差し込んでくる光にかえって目が眩んで、再び視力を失いそうです。英語では「the scales fall from one’s eyes」と鱗は複数形ですし、やはり、小さな鱗が一枚ずつぽろりぽろりと剥がれ落ち、真っ暗だった目の前がだんだんと明るみを帯びてくる、そんな様子が妥当なのでしょう。

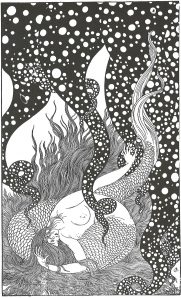

しかしながら、鱗が細かく落ちていくところまで、聖書では具体的に記述されてはいません。元よりこの逸話、精神的な盲目状態からの転換、つまりはキリスト教への改宗の比喩なのですから。とはいえ、鱗と言えば細かいものと勝手に思い込む一因は、この数年自分が追究している水島爾保布[1884-1958]の作品が頭の中にあるからだと思います。谷崎潤一郎の短編「人魚の嘆き」に添えた、有名な挿画群のことです(図1~5)。

長岡に移住したことで新潟とも縁の深い(実はまだ学生の時分から、上越地域など本県を旅行で訪れていました)爾保布が、谷崎の短編2編に絵を添えた挿画本『人魚の嘆き 魔術師』は、「(前略) 古往今来此書と比肩すべき者(ママ)、かのビイアズレエが挿画を加へたるワイルドの神品サロメを措いて、未嘗有らざるなり。(後略)」と、芥川龍之介による流麗な広告文に違わない傑出した作であることは間違いありません。昨年12月には、この挿画本を大正8(1919)年8月18日に刊行した当の春陽堂(今なお続いているのです)から100年ぶりで復刻版も出されました。当時と同じ版型で、その犀利な描写を堪能することができるようになったのは慶賀の至りです。これまでは中公文庫の小さい画面などで目にするしかなかったのですから。

この挿画本に見られる人魚を描いた挿画の充実した描写から、これらの作品を爾保布の挿画の代表作に推すことに何ら躊躇はないのですが、それにしても、これらの挿画群以外にどんなイメージを描いていたのか知らないままで、この挿画本を代表作と言い切るにはどうにも落ち着きが悪くてなりません。なので、この数年来、爾保布の全体像を知りたいと願い、描いた図像を探求し続けています。まだ追い込み切れてはいないのですが、今回ここで立ち止まってみると、爾保布という画家は、最初から人魚を好んで描いていたことに改めて気がつきます(勿論、人魚好みの画家は爾保布だけにとどまりませんが)。この場を借りて、見つけたイメージを描いた順に紹介してみましょう。

まずは、美校卒業後に同窓生で結成した大正元(1912)年11月の行樹社第1回展の出品作があります(図6)。

若手の日本画家たちが結成した行樹社の発表は、当時の美術界においては洋画におけるヒュウザン会と並び、関心を呼んでいました。評価は賛否半ばしましたが、新聞・雑誌に幾つもの評が載ったことからも、世間から注視されていたことがよくわかります。当時の美術情報を伝える『美術新報』には、展評と一緒に、爾保布の《人魚》の図版が採択され掲載されていました。ここに挙げた図版は復刻版からの転載なので、不鮮明で一層判別し難いのですが、大蛸のような怪物に絡め取られている人魚の図であることが判ります。後日自著の中で述懐するに、行樹社展出品画の制作中に、『コスモポリタン』に掲載されていた月世界の宇宙人が争う場面が思い出され、「海ん中で美しい人魚が蛸ともつかず烏賊ともつかぬ魔性のものに、その長い数本の足に、乳やら腕やらを吸の(ママ)ひつかれ引からまれて苦しんでいる光景」が浮かんだそう(『愚談』、厚生閣、大正12(1923)年、186頁)。この『コスモポリタン』誌の確認は今後の課題です。

若手の日本画家たちが結成した行樹社の発表は、当時の美術界においては洋画におけるヒュウザン会と並び、関心を呼んでいました。評価は賛否半ばしましたが、新聞・雑誌に幾つもの評が載ったことからも、世間から注視されていたことがよくわかります。当時の美術情報を伝える『美術新報』には、展評と一緒に、爾保布の《人魚》の図版が採択され掲載されていました。ここに挙げた図版は復刻版からの転載なので、不鮮明で一層判別し難いのですが、大蛸のような怪物に絡め取られている人魚の図であることが判ります。後日自著の中で述懐するに、行樹社展出品画の制作中に、『コスモポリタン』に掲載されていた月世界の宇宙人が争う場面が思い出され、「海ん中で美しい人魚が蛸ともつかず烏賊ともつかぬ魔性のものに、その長い数本の足に、乳やら腕やらを吸の(ママ)ひつかれ引からまれて苦しんでいる光景」が浮かんだそう(『愚談』、厚生閣、大正12(1923)年、186頁)。この『コスモポリタン』誌の確認は今後の課題です。

次に出てくる人魚は、『大阪朝日新聞』の挿画になります。先の行樹社第1回展から2年と三か月ほど過ぎた、大正4(1915)年2月21日付の日曜附録1面掲載の作品がそれです(図7)。

『大阪朝日新聞』は、現在の『朝日新聞』の発祥ですが、その大阪朝日新聞社に大正4(1915)年3月から爾保布は籍を置いていました(挿画掲載は大正2(1913)年12月まで遡れます)。そこで画文ともども筆を執ることにより、何とか生活の資を得ることができていたのです。新聞挿画は、言ってみれば紙面の埋め草のようなものですから、当時の読者の印象には残ったとしても、モノとして長く伝存されるかというと、難しい点があります。現物は確認できていませんが、紙面データベースを捜索して、このイメージを見つけ出しました(『大朝』挿画群は館の紀要で紹介していますhttps://banbi.pref.niigata.lg.jp/wp-content/uploads/19kirihara.pdf)。どうでしょう、なかなか見事な表現だと思いませんか。下半身を覆う細密な鱗の表現はもとより、水中にたゆたう長い髪や湧き上がる水泡など、後の「人魚の嘆き」の挿画に繋がる要素が多分に見られます。

更に、今程挙げた作品掲載から四か月余りを経過した後にも、魅力的な人魚を発表しています。大正4(1915)年7月1日発行の『文章世界』第10巻第7号(通巻第137号、7月号)掲載の挿画です(図8)。

白と黒の面の対比を生かしたデザイン的な画面処理と、細かく手の込んだ線描がこれまた印象的です。『大朝』掲載作と併せ、『人魚の嘆き』の先行作としては双璧であると思っています。因みに、この二作の人魚、角度は90度異なりますが、姿勢がほぼ一緒なのも興をそそられます。

それから、この『文章世界』刊行直後となる7月4日の『大朝』日曜附録にまた人魚の挿画が掲載されています。《人魚の群》です(図9)。

こちらは、先の2点とは少し趣が違い、人魚の単独像ではなく、複数の人魚たちの泳ぐ場面が描かれています。若者が必至の思いで漕ぐ船を先導せんとしているのか、あるいは行く手を邪魔し、惑わさんとしているのか、どちらでしょうか。船と戯れる人魚たちについては、背後にある物語が何か思い描けそうです。博識の爾保布のこと、何かの西欧の話を敷いている可能性は十分に考えられるでしょう。ローレライの伝説あたりでしょうか。であれば、海の人魚というよりは、河の人魚となりますね。

更に『大朝』を探してみると、《龍の落子》という作品がありました(図10)。

大正5(1916)年の1月3日付8面です。正月の紙面を賑やかすための挿画ですが、題名からわかるように、大正5年が辰年であるが故の主題選択です。とはいえ、描かれたものを見ると、題名は描きたいものを描くための口実にすぎないことがわかります。竜の落とし子は左上隅に押しやられ、画面中央を大きく占めているのは、長い髪を水中にふわりと広げた人魚の姿です。妖しい雰囲気をまとった人魚が正月に相応しかったのかどうか、当時の読者の反応が気になるところではあります。

この大正5(1916)年正月に現れた人魚のイメージを最後に、大正8(1919)年8月刊行の『人魚の嘆き 魔術師』まで、爾保布の描く人魚の姿を見つけておりません。まだ、どこかの誌紙面に身を隠しているのでしょうか。

(館長・業務課長 桐原 浩)

■図版典拠:図1-5:『人魚の嘆き・魔術師』(春陽堂)、令和2(2020)年12月10日発行 [復刻本]/図6:『美術新報』第12巻第2号、大正元(1912)年12月5日 [八木書店、昭和58(1983)年発行の復刻本]/図7, 9, 10:『朝日新聞』データベース『聞蔵Ⅱビジュアル』の複写/図8:『文章世界』第10巻第7号(通巻第137号、7月号)(博文館、大正4(1915)年)[稿者所蔵資料]