学芸ノートB版 2024-7 岡田竹弘斎を知っていますか?① 新潟県立近代美術館「皇室の名宝と新潟」に寄せて

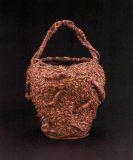

岡田竹弘斎《手付花籠》(大正13)

岡田竹弘斎《手付花籠》(大正13)

はじめに

長岡市の新潟県立近代美術館では2月7日から3月16日まで「皇室の名宝と新潟 -皇居三の丸尚蔵館収蔵品でたどる日本の技と美」展(以下「三の丸尚蔵館展」)が開催されます。古い時代の貴重な作品も多く、展示可能な期間が限られていることから、会期がそれほど長くありませんのでお見逃しなく。

さて、本展開催にあたり、今回展示される工芸作品について図録用の解説原稿を執筆することになりました。どれもが名だたる工芸作家の作品ばかりでしたが、その中で新潟県関連作家でありながら聞き慣れない作家が含まれていました。その一人が岡田竹弘斎です。三の丸尚蔵館にも記録はなく、近代美術館と万代島美術館にある様々な作家資料にあたっても生没年すら出てこないのです。こうなると他の方法をあたるしかありません。今回の出品作品《手付花籠》(大正13)ですが、作品画像を見る限り、かなり特異な作品です。題名の通り竹を編んだ花籠ですが、特徴的なのは細かい竹に編み込まれたいくつもの太い竹で、その様子は芋虫が作品の表面を這っているかのようです。このような、一見するとグロテスクにすら見えるような、リアルな動植物をそのまま装飾に生かすという技法は、陶芸作家である初代宮川香山が得意としており、輸出工芸が海外で人気を博していた時代にはよく見られます。本作もその流れを汲んでいるようにも見えましたので、必ず万国博覧会や官展に出しているに違いないと考えました。

そこで、本作の制作年を中心に万国博覧会や展覧会の記録を虱潰しにあたってみたところ、大正8(1919)年の農商務省第二回工芸展覧会(以下「農展」)にその名前を見つけました。どうやら、これが初出品だったようで、以降、何度も農展に出品し続けていました。このまま工芸部門が設立された第8回帝展に出品していれば、作者の作品に対する傾向がわかります。というのも、『帝展史』にはモノクロながらも作品画像も掲載されていますから、出品して入選さえしていれば、作風の流れがつかめるはずでした。しかし、岡田竹弘斎の名前は、第8回帝展はおろか、以降の帝展、それに続く新文展、日展にもその名前はありません。念のため、他の展覧会もあたってみましたが見つけることはできませんでした。

帝展への工芸部門の新設は、伝統、革新といった各工芸家の立場を超えた、その当時の工芸作家の悲願でしたから、工芸分野を志した人間であれば、出品しないわけはないのです。農展に何度も入選している岡田竹弘斎であれば、帝展出品を目指さないはずはないと確信していた私にとっては、大いなる肩透かしでした。この作家はいったい何のために作品を制作し、何を目指していたのでしょうか。非常に不可解です。

何故、帝展に出品しなかったのか、仮説として考えられることは3つあります。一つ目は第8回帝展が開催された昭和2年までに物故作家となっていたこと。作家の生没年が不明なため、本作が制作された大正13年に岡田が何歳だったかはわかりません。その当時、すでに高齢だったという可能性はありますが、竹工芸制作は体力を使う作業ですので、不慮の事故以外は考えにくいところです。二つ目は、出品したけれど入選しなかったこと。これも、農展にあれだけ連続して入選していることを考えると不自然に思えます。三つ目は何らかの理由により、展覧会への出品をやめてしまったということです。しかし、展覧会への出品をやめるというのは、竹工芸作家としての自分の名前を放棄するということと同義でもあり、作家を志した人間にとってはあり得ない話です。逆に言えば、作家活動をやめ、他の道に進んだのではないかという説です。しかし、これ以上、手がかりがないのでどれも決定打はありません。新たな方向を探すしかありませんでした。

(新潟県立万代島美術館・館長 藤田裕彦)